耐震基準が改正されたのはいつ?旧新耐震基準それぞれ3つの違いも解説

2024.06.21

お電話でのご相談・お問い合わせは

お電話でのご相談・お問い合わせは

受付時間10:00-18:00(水曜定休)家づくりの知識

2023.04.30

近年、電気料金の値上げが続いています。これから家づくりをする人のなかには、全館空調とエアコンどちらの電気代が安いか、迷っている人は多いのではないでしょうか。

実は全館空調とエアコンの違いを理解しておかないと、導入した後で後悔してしまう可能性があるため、要注意です。

「全館空調は電気代が高すぎる」という意見もありますが、実際のところはどうなのか、プロの視点を交えながら実例でご説明いたします。

この記事を参考に、全館空調を導入するのがいいか、ぜひ検討してください。

この記事の目次

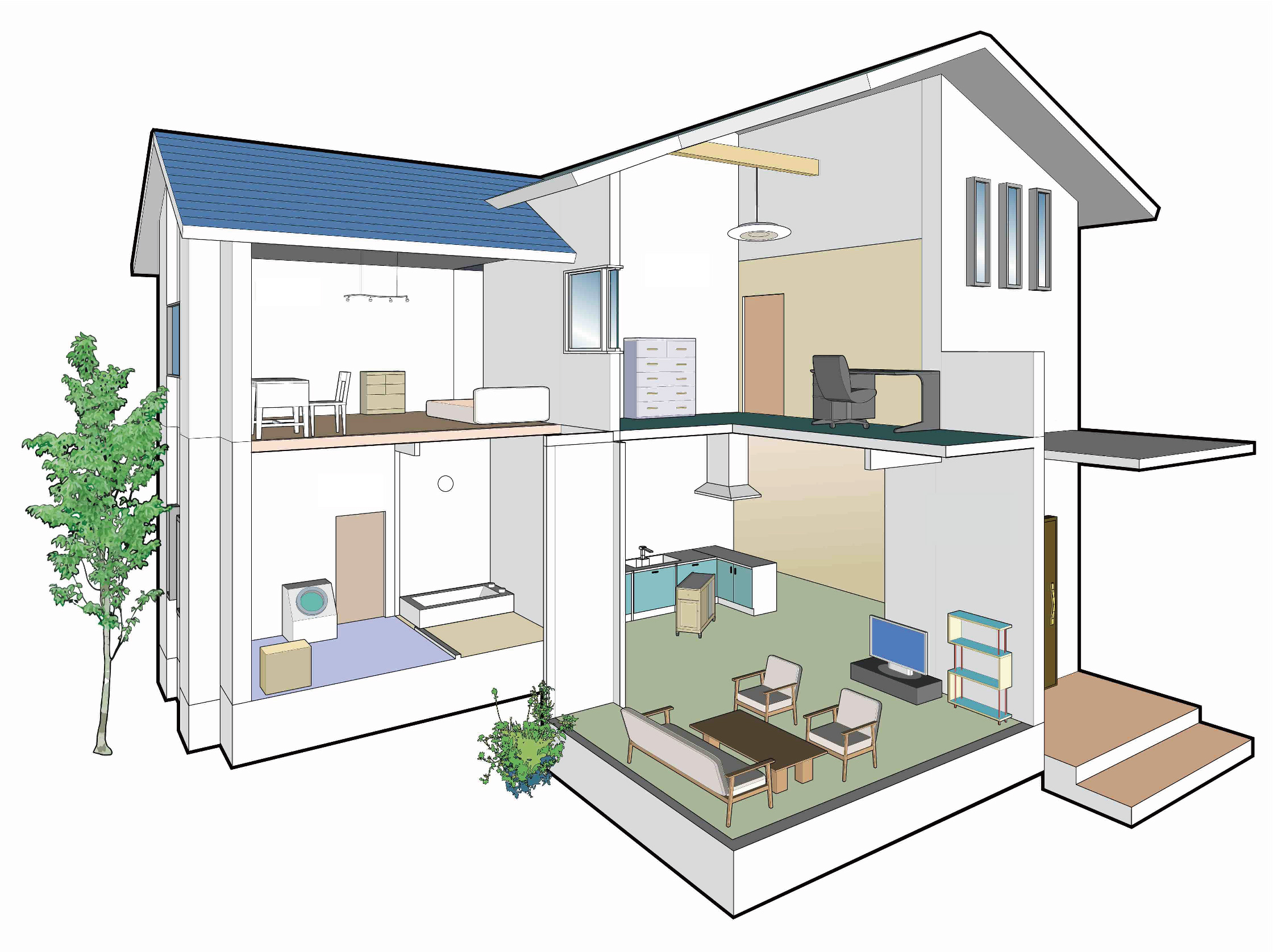

全館空調とは、家の中の空気を循環させ、家全体を温めたり冷やしたりして調整するシステムのことです。

エアコンは寒い部屋を暖める、または暑い部屋を冷やす役割があります。一方で全館空調は家全体を暖める、または冷やすのが特徴です。

一般的な全館空調では、部屋ごとにエアコンを設置する代わりに、2階の屋根裏や床下など目立たないところに、1台または2台の専用室内機(空気管理システム)をセントラル化させています。

その専用室内機からそれぞれの部屋へと配管するダクトを通じて、快適な状態に保たれた空気を部屋や空間全体に行き渡らせる仕組みです。

全館空調の仕組みは、メーカーや機種によって詳細は異なります。しかし基本的な仕組みはどのメーカー・機種も変わりません。

全館空調のメリットを大きく分けると、以下の6つあります。

①家全体が一年中快適な温度に保たれる

②清浄な空気環境を確保できる

③間取りの自由度が上がる

④室内外のデザインがスッキリする

⑤エネルギー効率が良い

⑥静音性が高い

以下、詳しくご説明いたします。

まず、全館空調のわかりやすいメリットとして、家のどこにいても快適な室温が保たれる点があります。季節を問わず家中が一定の温度に調節でき、家のどこにいても寒さや暑さを我慢せずに快適に生活可能です。

家の中の温度差が原因で起こるヒートショックは、交通事故の2倍も多い死因と言われています。

全館空調なら温度バリアフリー化がなされるため、ヒートショックを防ぎ、さまざまなライフスタイルや年代の人も健康に暮らしやすい環境が整います。

清浄な空気環境を確保するうえでも、全館空調機は有効です。メーカーや機種によっては空気清浄システムを備えたものもあり、全館空調の家にすると、以下の有機物や臭いなどを対策できます。

●バクテリア

●ウイルス

●悪臭

●菌・カビ

●発汗性有機化合物

●藻

●紫外線

例えば、イシカワが標準採用している全館空調のシステムは、抗ウイルス性試験で99%以上のウイルス減少率を実現できる、性能、快適性の高さが強みです。

各部屋でエアコンを使う際には一般的に、冷暖房効率を上げるために家のなかにドアや仕切りを設けなければなりません。

間取りや扉がないと冷暖房の効きが悪い、電気代が高くなるなど弊害があるからです。

しかし、全館空調なら、間仕切りがなくても冷暖房効率は変わらないため、自由に好きな間取りを決められます。

例えば大きな吹き抜けや開放感のある大空間LDKは全館空調のメリットを活かした、解放感のある間取りです。

全館空調なら部屋を細分する必要がないため、家族が自然とリビングに集えるような理想的な空間をつくれます。

壁掛けタイプのエアコンがそれぞれの部屋にあると、その存在は意外に目立つものです。エアコンを設置する際には、アクセントウォールや吹き抜けの場所を避け、循環の良い場所を確保しなければなりません。

しかし全館空調は屋根裏や床下など、目立たない場所に設置されるため、室内の露出が減り、インテリアをスッキリ整えられます。

また、全館空調ならストーブやファンヒーターも別途設置しなくて済み、個別の掃除や不使用時に出し入れする手間も要りません。

全館空調システムの家は、効率的なエネルギー利用ができます。例えば全館空調システムは、家全体の温度管理を一元的に制御するため、個別の冷暖房装置よりも効率的にエネルギーを利用できるでしょう。

また、 全館空調システムには温度や湿度のセンサーを使用して室内の状態を監視し、細かいゾーンごとに最適な運転制御ができる点もメリットです。使用していない部屋や利用頻度の低い部屋の冷暖房を制限できれば、無駄にエネルギーを使う心配がありません。必要な部屋や空間を中心にエネルギーを供給できるため、効率的な運転が可能です。

加えて、全館空調システムではエネルギーの使用状況を管理し、モニタリングする機能がある場合もあります。実際のエネルギー消費データを追跡し、エネルギーの使用パターンやどのくらい節約できるかなどの把握もできるでしょう。

基本的に全館空調システムは、エネルギー性能の高い冷暖房機器を搭載しています。省エネルギーのコンプレッサーや高効率のヒートポンプなど、最新の技術を採用するメーカーが多く、冷暖房と同等の快適性をもちながら、エネルギー消費量の削減が期待できるでしょう。

全館空調システムで使用される機器は、静音性を重視したものです。冷暖房ユニットや送風機は、騒音を最小限に抑えるように設計されています。静音設計の機器は、静かな運転音を実現するために、音響工学や振動制御技術が組み込まれています。

また、振動が低減されるよう、設計面でも配慮されている点が全館空調のメリットです。 例えば全館空調システムでは、機器や送風や排気に使用されるダクトに遮音設計が施されています。また、遮音材や吸振材や振動吸収パッドなどがダクト内に組み込まれているため、空気の流れによる騒音の吸収も可能です。これにより、空調システムの運転中に発生する騒音が最小限に抑えられます。

加えて、全館空調システムを採用する住まいでは、室内に騒音吸収材が配置されることがあります。騒音吸収材は、壁や天井に取り付けられ、音の反射や共振を抑えます。これにより、室内の騒音が軽減され、快適な静寂な環境がさらに実現しやすくなるでしょう。

全館空調のデメリットは、主に以下の6つが考えられます。

①建物の高気密・高断熱が絶対条件

②空気が乾燥しやすい

③急な温度設定に対応しきれない

④市販のエアコンより高額な専用エアコン設置が必要

⑤メンテナンス費用がかかる

⑥万が一故障すると家中の冷暖房機能が止まる

以下、詳しくご説明いたします。

全館空調を導入する場合、建設する家の性能は高気密・高断熱であることが欠かせません。気密性・断熱性が低い家は、暖まりにくく冷えにくい家になって、電気代が多くかかってしまいます。

イシカワでは断熱性能は等級5(ZEH基準・6地域でUa値0.6)、気密性能はC値1.0㎠/㎡以下の住宅性能にすることをおすすめしています。

また、高気密・高断熱か否かは快適性だけでなく、ランニングコストにも影響する問題です。最悪の場合、全館空調のメリットを感じられず「施工しなければよかった」と後悔しかねません。

全館空調を検討する際には、個人判断ではなく、注文住宅の代理店となっているハウスメーカーや工務店などへの相談が不可欠です。

全館空調を導入した家は、乾燥した空気を常に取り入れやすいため、なかなか湿度が上がりません。

結果として、全館空調の家はエアコンの家に比べると相対温度が下がり、空気が乾燥しやすくなります。

ストーブやヒーターなどの燃焼系の暖房を使う場合は、水蒸気が出て加湿されます。しかし、高気密・高断熱住宅では燃焼系の暖房を使わないため、乾燥の原因になりかねません。

これは裏返せば、部屋全体が暖まり、室内干しの洗濯物が早く乾くメリットにもなります。ですが同時に、乾燥が感じやすくなる原因でもあるのです。

ただ、近年ではメーカーによっては加湿機能がついた全館空調もあるため、詳細はハウスメーカーや工務店などに相談してください。

全館空調はエアコンのように、部屋ごとに温度を急に変える設定が苦手です。

また、室内の温度を一定に保って快適さを生み出しており、こまめに電源をオフすると、最初から室温調節しなければいけません。

室温をもう一度同じ状態にするには、時間とエネルギーがかかるため、効率がかえって悪くなります。

しかし、最近の全館空調では部屋ごとの温度を調整できる機種もあります。メーカーや機種によっては、部屋ごとの温度を設定や停止も可能です。

一般的な全館空調は、専用の空調機や専用エアコンを使用することが多く、市販のエアコンよりも高価なので初期費用が高くなる傾向です。

しかし、全館空調でも市販のルームエアコンを空調機として使用することもあります。

イシカワの全館空調システムは、高額な専用エアコンを使用せず市販のルームエアコンで空気を循環させることができるため、特別なエアコン設置費用は掛からずご利用いただけます。

一般的に全館空調の寿命は10年程度と言われます。

全館空調が故障した場合、高額な修理費用がかかるため、定期的なメンテナンスが不可欠です。業者によるメンテナンスでは、定期点検とフィルター交換などが行われます。

一般的な全館空調のメンテナンスでは、業者による点検が年1〜2回行われます。メンテナンス費用の相場は、年2万〜3万円程度です。

エアコンのメンテナンスは、メーカーや機種によりますが、自分で掃除してメンテナンスすることも可能です。その場合は基本的なメンテナンス費用はかかりません。

イシカワの全館空調システムも同様にお客様自身で簡単に清掃していただける設備ですので、特別なメンテナンス費用は掛かりません。

メンテナンスについてはメーカーや機種により差があるため、詳細はハウスメーカーや工務店などに問い合わせてみましょう。

家の冷暖房を一元管理しているタイプの全館空調システムは、万が一故障すると家中の冷暖房機能が停止します。特に暑い夏や寒い冬には、故障による温度変化によって生活の快適性や健康に影響がでるでしょう。

故障したら修理することになりますが、全館空調システムのメーカーや機器の型などによっては部品がすぐには入手できないことがあるため、修理にはある程度時間がかかる可能性がある点に注意が必要です。

ほとんどのメーカーでは定期メンテナンスを推奨しているうえ、さらに数年〜数十年のメーカー保証があります。一般的に全館空調メーカーは、ハウスメーカー系列または加盟店制度をとっている点が特徴です。アフターフォローの充実度は工務店によって異なりますので、信頼できる工務店を選びましょう。

家全体が年間を通して一定の温度と湿度で過ごしやすくなるのが全館空調のメリットです。

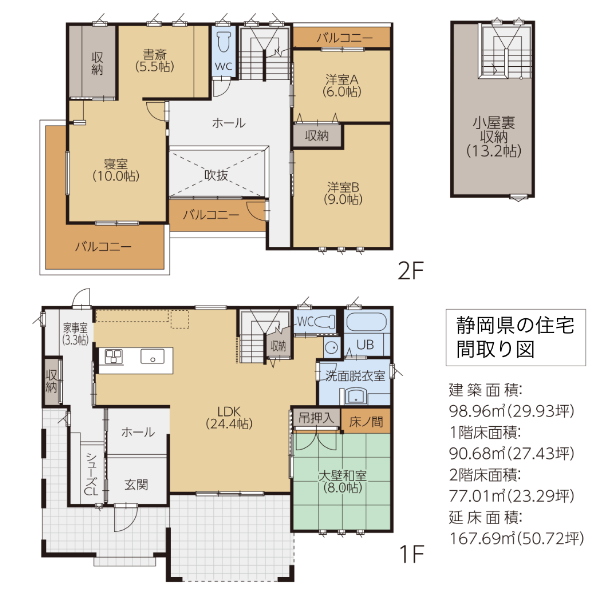

では家の中がどのくらい一定なのか、静岡と大阪、新潟にあるイシカワで建築した住宅の計測データを使ってご紹介させていただきます。

1年間にわたって住宅の10箇所以上の地点で室温・湿度を計測し、記録しました。

玄関ホールからトイレ、小屋裏などすべての計測地点の温度は年間を通して21〜27℃台となっています。

静岡県にあるイシカワで建築した住宅の室温・湿度データはこちら>

※計測期間:2022年1月〜12月

※エアコン:リビングに1台、2階ホールに1台(24時間つけっぱなし)

大阪府にあるイシカワで建築した住宅の室温・湿度データはこちら>

※計測期間:2022年2月〜2023年1月

※エアコン:リビングに1台、2階ホールに1台(24時間つけっぱなし)

新潟県にあるイシカワで建築した住宅の室温・湿度データはこちら>

※計測期間:2022年1月〜12月

※エアコン:リビングに1台、2階ホールに1台(24時間つけっぱなし)

全館空調の電気代は高いイメージがあります。しかし、結論から言うと、全館空調だからといって電気代が高くなるわけではありません。

システムや運転の仕方によって差はあるものの、現在の新築で採用されている全館空調はエアコンより経済性が高いものがほとんどです。

つまりエアコンだけの家は、全館空調より電気代が高くなる傾向が多いです。

理由は、エアコンだけの家は各部屋で複数の冷暖房器具を使用しており、トータルで比較した場合、全館空調よりも電気代がかかってしまうのです。

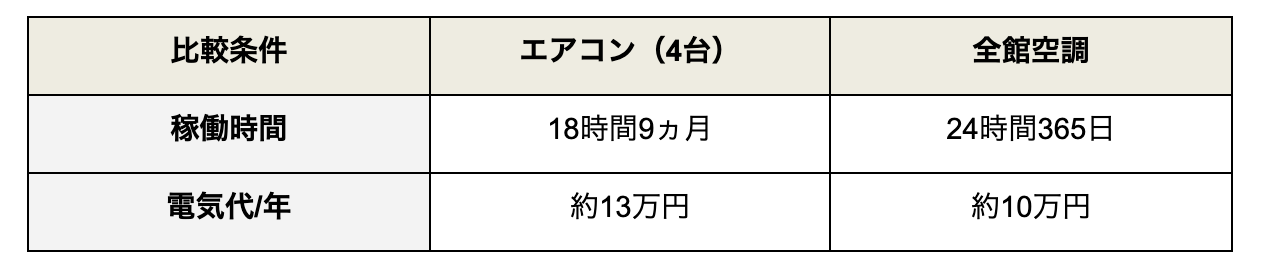

では、エアコンと全館空調の平均的な電気代をそれぞれ比較して見ていきましょう。

40坪の家に4人家族が暮らす場合、エアコンと全館空調では、電気代に下表のような差があります。

この表から分かるように、エアコンと全館空調では、1年間の電気代に約3万円もの差がでてきます。

全館空調の電気代は約8,000円/月が相場です。オール電化住宅の電気代、約15,500円/月と比較すると、全館空調は1年で9万円も節約できます。

ただし寒冷地の場合、住宅性能によっては平均よりも高い電気代になる可能性があります。また、メーカーやシステムの種類によっても、電気代は異なるため、比較することが大切です。

イシカワで建てた4LDKの家の全館空調の電気代については、以前記事でご紹介していますのでぜひそちらもご参照ください。

全館空調の電気代を下げるポイントは以下の5つです。

①ダクトに余分な抵抗をかけない家づくりにする

②室内の気密性と断熱性能を確保する

③風量設定を自動運転にする

④運転停止機能を賢く使う

⑤暖房シーズンは加湿器をプラスする

以下、詳しくご説明いたします。

全館空調はダクト式です。ダクトに余分な抵抗がかかってしまう家づくりをすると、送風の妨げになりかねません。

送風量の減少は、空調が効きにくくなる要因の一つです。空気の循環が悪くなれば、より強い送風で運転しようとするため、電気代が高くなってしまいます。

全館空調を導入する場合、ダクトの本数が多くなりがちです。配管経路やダクティングについては、事前にハウスメーカーに相談し、確認しましょう

家の中がスキマだらけでは、空調の効率が悪くなります。

効率よく室内を空調するためには、住宅の気密性能を表すC値が1.0㎠/㎡以下に近づく数値になることが理想です。

また、気密性だけでなく、断熱性能の確保も全館空調には欠かせません。断熱性能の基準は等級5(ZEH基準)以上が理想です。

断熱性能が悪いと、冷暖房をしても室温を一定に維持できません。全館空調にする際には、室内の気密性と断熱性能を必ず確保してください。

電気代の節約のために、風量設定を弱風にする人は少なくありません。

しかし実は弱風設定にすると、設定温度に達するまでの時間が多くかかってしまうため、室内の温度を効率的に保てなくなってしまいます。最悪の場合、逆に電気代を無駄に消費してしまう可能性すらあるのです。

しかし風量設定を自動運転にすれば、最も効率的な風量を自動で設定できます。部屋の温度を最もコストパフォーマンスの高い形で自動的に設定してくれるため、電気代の消費を抑えることが可能です。

風量設定は、自動運転にする方が全館空調の強みを活かし、かつ電気代も節約できます。

一般的に空調機能は、設定温度と室内温度の差が大きくなった運転開始時に多くの電力を消費します。

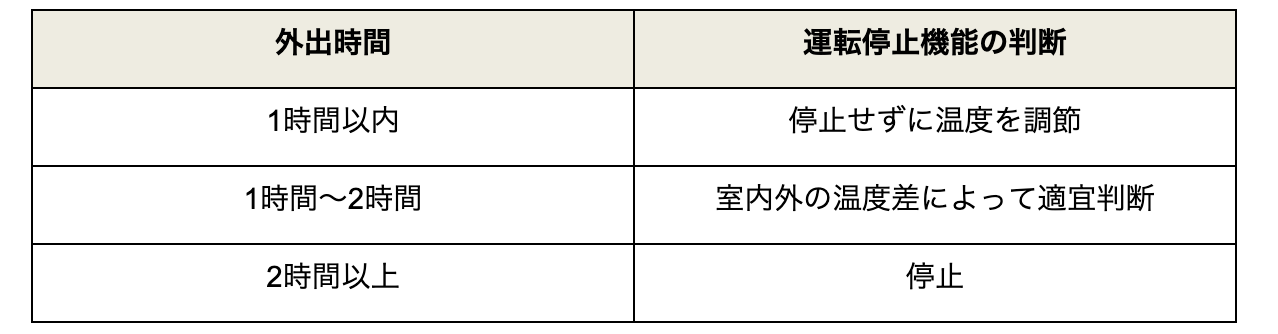

したがって、少しの間外出するからといって、全館空調の停止や起動を繰り返すと、電気代がかかる要因になりかねません。運転停止機能を使うか否かは、以下を基準にして決めましょう。

※住宅の気密性能・断熱性能によって異なります。

イシカワでは、ZEH基準以上の高気密高断熱住宅は、12時間以上外出する場合はエアコンを消すことをおすすめしています。

また、全館空調は設定温度になるまで電力を最も使用し、設定温度になるとその室内温度を少ない消費電力でキープします。冷房及び暖房のピーク時には、停止せずに連続運転することがポイントです。

一年中、快適な室温で過ごすには、温度だけでなく湿度を把握することも重要です。

人間の体感温度は、気温と湿度が密接に関係しているため、気温が高くても湿度が低いと体感温度では低く感じてしまいます。逆に気温が低くて湿度が高いと、体感温度としては高く感じられるのです。

例えば、同じ室温でも湿度が異なる場合、湿度が高い方が体感温度も高くなるという調査結果もあります。

寒い冬場は、加湿器を上手に使って電気代の節約につなげることがポイントです。

全館空調と類似する言葉に24時間換気システムがあります。しかし両者は法律で義務化されているか否かが異なります。

まず、全館空調は法律で設置の義務化はありません。

前述のとおり、全館空調は家の中の空気を循環させ、家全体を暖めたり冷やしたりして調整するシステムです。

一方で24時間換気システムは、改正建築基準法が施行された2003年7月以降、新築戸建て住宅を建築する際の義務となっています。

また、24時間換気システムは新鮮な外気を取り入れ、室内の汚れた空気を排出する役割がある点で、温度調節がメインの全館空調とは性質が異なります。

24時間換気システムは、なぜ法律で設置が定められているのでしょうか。

その理由は、「シックハウス症候群の予防」にあります。

シックハウス症候群とは、主に建材や家具などから発生する、さまざまな有害な化学物質が原因で起こる症状です。

気密性の高い住宅が増えたことや、ライフスタイルの変化などによって、換気の機会が減少し、表面化していると言われています。

しかし、24時間換気システムを家に設置し、空気の汚れやほこり、臭いを排出し、キレイな空気を取り入れれば、空気循環が向上し、シックハウス症候群だけでなく、アレルギー症状を抑えることも可能です。

熱交換器を備えた換気システムとは、排気によって暖められた空気に含まれる温度を、給気する冷えた空気に移すことで、室温と給気の温度差を少なくするシステムです。

「給気と排気の熱を交換する」と聞くと、キレイな空気と汚れた空気が混ざるのではと不安に感じる人もいるかもしれません。

しかし熱交換器は、空気そのものは通さないため、給気と排気が混ざる心配は不要です。

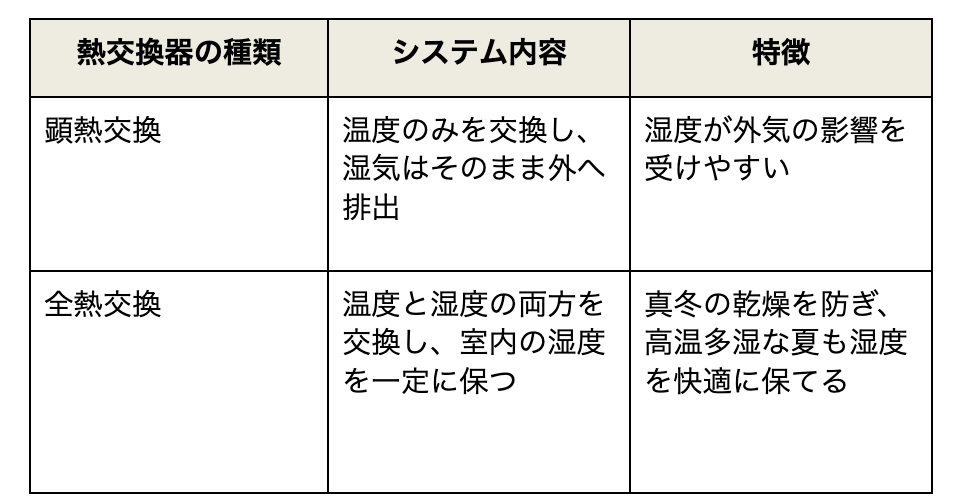

熱交換器には「顕熱交換」と「全熱交換」の2種類があります。各システムの特徴は次のとおりです。

全熱交換器を備えた換気システムなら、室内の熱だけでなく湿度も同時に交換して換気できます。冬は過乾燥を防止して室内の空気を適度な湿度に保ち、夏はエアコンの除湿負担軽減が可能です。

室内の熱だけでなく湿度も同時に換気できれば、無駄に排出される熱エネルギーを削減でき、冷暖房の設定温度を抑制できるため、省エネにも貢献します。

パナソニック株式会社の調査によると、熱交換器を備えた換気システムとそうでないシステムとでは、年間の冷暖房費に7万9,810円の差があることが明らかになっています。(※)

※参照サイト:気調システム® / Panasonic

電気代を押さえながら、理想の住まいを実現したい人は、以下の利用方法を踏まえながら、ぜひ熱交換器を備えた換気システムの導入を検討してください。

冬季では、室内の熱だけでなく、湿度にも注意して熱交換器を利用しましょう。加湿すると室温も温かく体感されるため、弱暖房の20℃でも快適に過ごせます。

全熱交換換気システムは室内の熱だけでなく湿度も同時に換気可能です。無駄に排出される熱エネルギーを削減でき、湿度調整によって冷暖房の設定温度を抑制できるため、電気代も節約できます。

夏季では、除湿を意識して熱交換器を利用しましょう。人間が夏季に快適に感じる湿度は、45%〜60%と言われます。

湿度が60%以上になると、ダニやカビが発生する可能性に注意が必要です。夏季は、湿度が低くなると涼しく感じるため、除湿すると弱冷房の28℃でも快適に過ごせます。

全館空調の電気代は、家の間取りや断熱性、気密性によって異なります。家づくりの段階でシステムの設置方法を間違えると、熱効率が悪くなり電気代も高くなってしまうため、注意してください。

また、全館空調のメリットを得ながら、加湿・除湿して電気代も抑えたい人には、熱交換器を備えた換気システムがおすすめです。イシカワは、長年培った高い技術力と豊富な経験をもとに高性能で省エネ性の高い住宅を実現し続けています。

電気代を抑えた全館空調システムの導入や、高気密・高断熱の家づくりをご検討の場合は、ぜひイシカワの展示場でご体感ください。

イシカワの展示場予約はこちら>

断熱や耐震など、最新の家づくりに役立つ知識をお届けします。みなさまの家づくりの参考にぜひご覧ください。