全館空調は普通のエアコンより高い?電気代を実例でご紹介!

2023.04.30

家づくりの知識

2022.11.29

昨今、日本では震度6強以上の地震が10年に1回の頻度で発生しています。注文住宅においても、耐震性に配慮した家づくりは不可欠です。

しかし「耐震性」と一重に言っても、耐震等級には1~3まであるとご存じでしょうか。また、地震対策には「耐震」の他に「免震」などがあります。

この記事では、耐震等級の指標を理解して、非常時でも安心して過ごせる住まいづくりを目指す方に向けて、それぞれの違いや仕組みはもちろん、耐震等級による実際の地震被害状況についても解説します。ぜひ最後までお読みください。

この記事の結論

2016年に起きた震度7の熊本地震では、耐震等級3の木造住宅の倒壊はゼロで、80%以上の建物が、無被害という結果でした。

1や2の等級では、大きな地震に対しては、安心できる家とは言えません。熊本地震の事例では、耐震等級2においても、倒壊している家が多くありました。

そのため、注文住宅を建てるのであれば、耐震等級3をおすすめします。

この記事の目次

耐震等級とは、平成12年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって定められた住宅の性能表示制度です。地震の大きさに対して、どの程度建物が耐えられるかという強度を示す指標を表します。

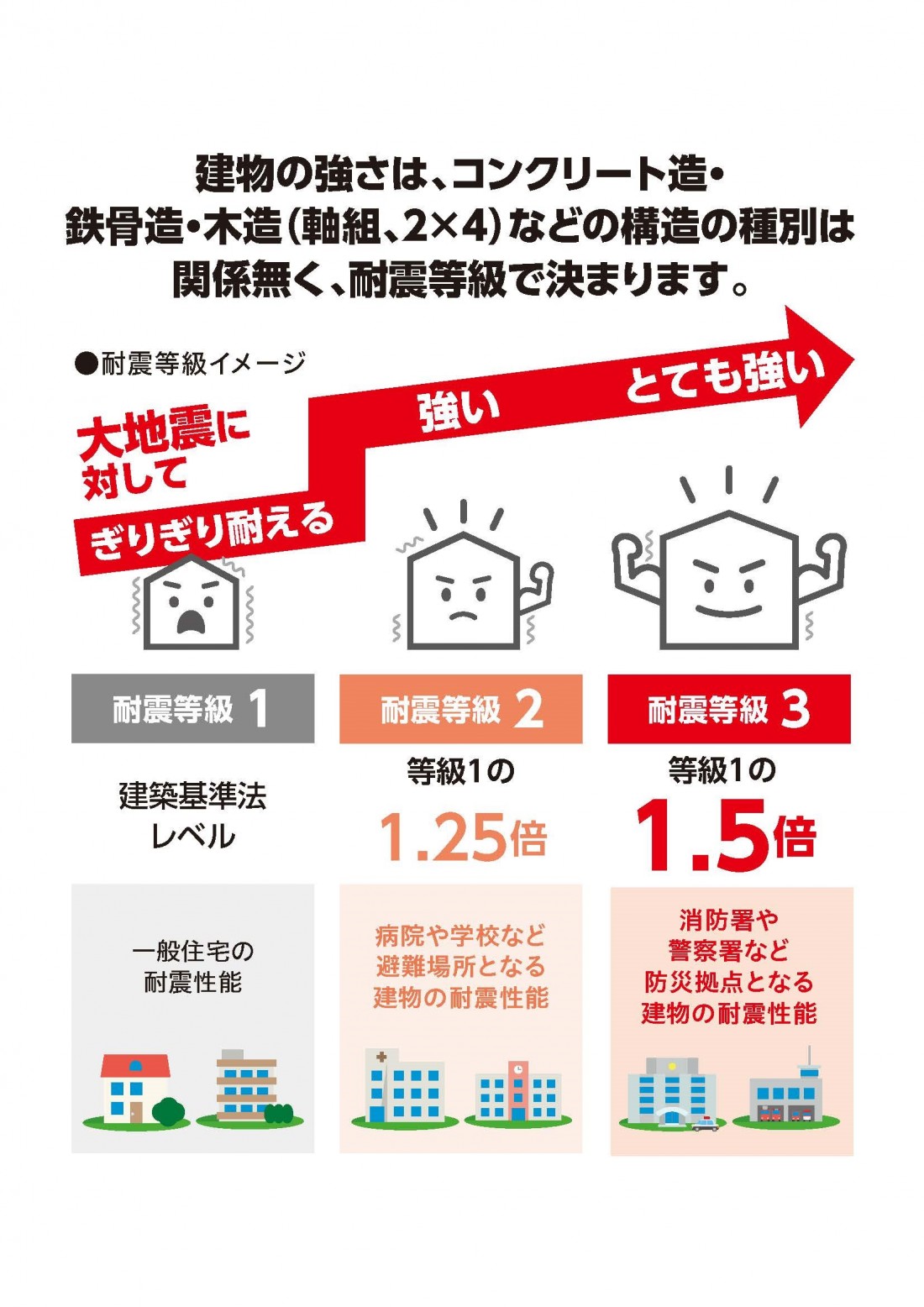

耐震等級は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められた「住宅性能表示制度」に基づく評価基準で審査され、1~3の3段階に分けられており、数字が大きいほど耐震性能が高いです。

以下では、1~3の耐震等級について、より詳しく解説します。

耐震等級1とは、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たしている等級です。具体的には、数百年に1度の震度6~7に相当する地震に対しても倒壊、崩壊しない設計、震度5程度で住宅が損傷しない程度に設計されています。

一つ懸念点としては「震度6~7に相当する地震に対しても倒壊・崩壊しない設計」という点です。これは、言葉のとおり「倒壊・崩壊しない」設計であり、損傷しない設計ではありません。

震度6~7の場合は、建物が損傷する可能性があり、場合によっては建替えが必要になります。

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる性能、耐震強度のある等級です。避難所となる公共施設は、耐震等級2以上であることが必須とされています。

ただし、一般住宅の「長期優良住宅」も、耐震等級2以上が条件です。

また、耐震等級2以上になると「準耐力壁等を含めた耐力壁の存在壁量が各等級による必要壁量以上であること」が求められます。

建築基準法では、耐力壁の存在壁量が建築基準法の必要壁量以上あれば良いのに対して、耐震等級2以上では、必要壁量を確保し、さらに耐力壁以外の準耐力壁や一定の条件を満たしている垂れ壁や腰壁を存在壁量に算入し、住宅性能表示による各等級別必要壁量以上を確保しなければいけません。

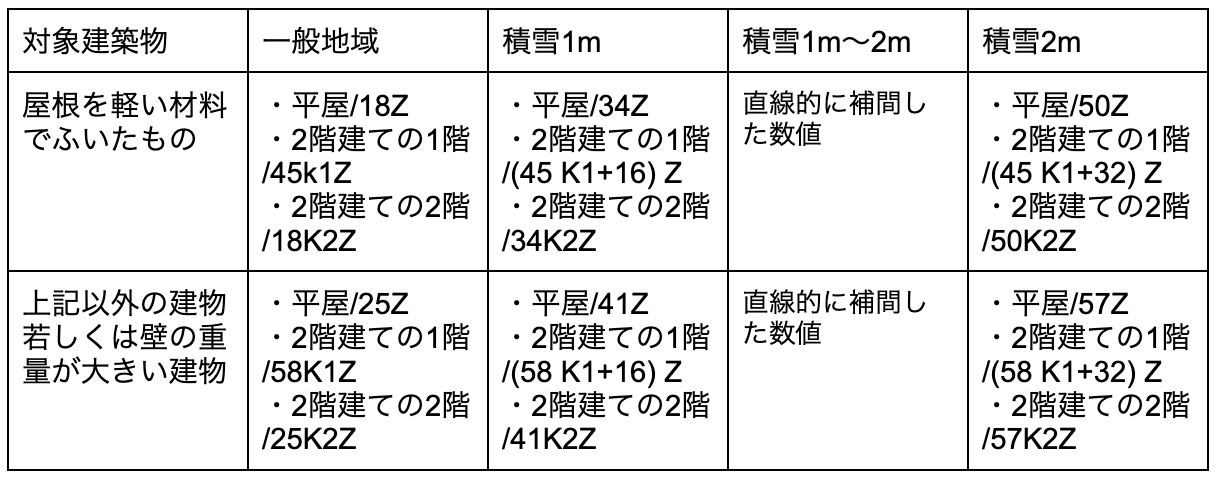

耐震等級2の必要壁量は、以下のとおりです。

※準耐力壁とは、耐力壁以外の開口部のない壁で、規定通りの釘留めが行われ、高さが横架材間内法寸法の80%以上の壁

※存在壁量(耐力壁+準耐力壁等)≧必要壁量

等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準の等級です。耐震等級の中で最も高いレベルであり、大きな地震が発生しても、ほとんどダメージを受けません。

建物の中では、消防署や警察署など、防災の拠点となる建物が耐震等級3で建設されており、震度6~7の大地震が起きても住み続けられるレベルです。

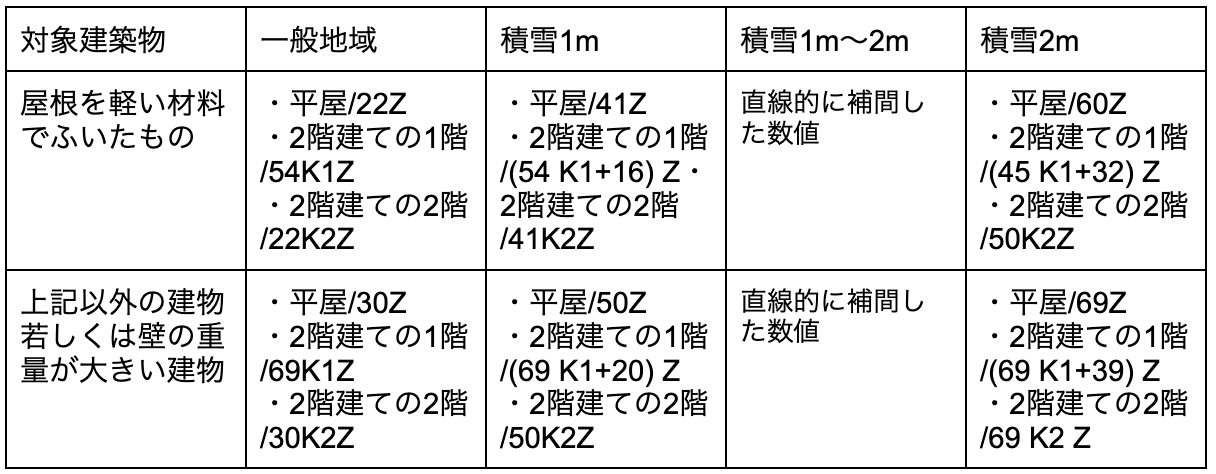

また、耐震等級2と同様、耐震等級3においても「準耐力壁等を含めた耐力壁の存在壁量が各等級による必要壁量以上であること」が求められます。

耐震等級3の必要壁量は、以下のとおりです。

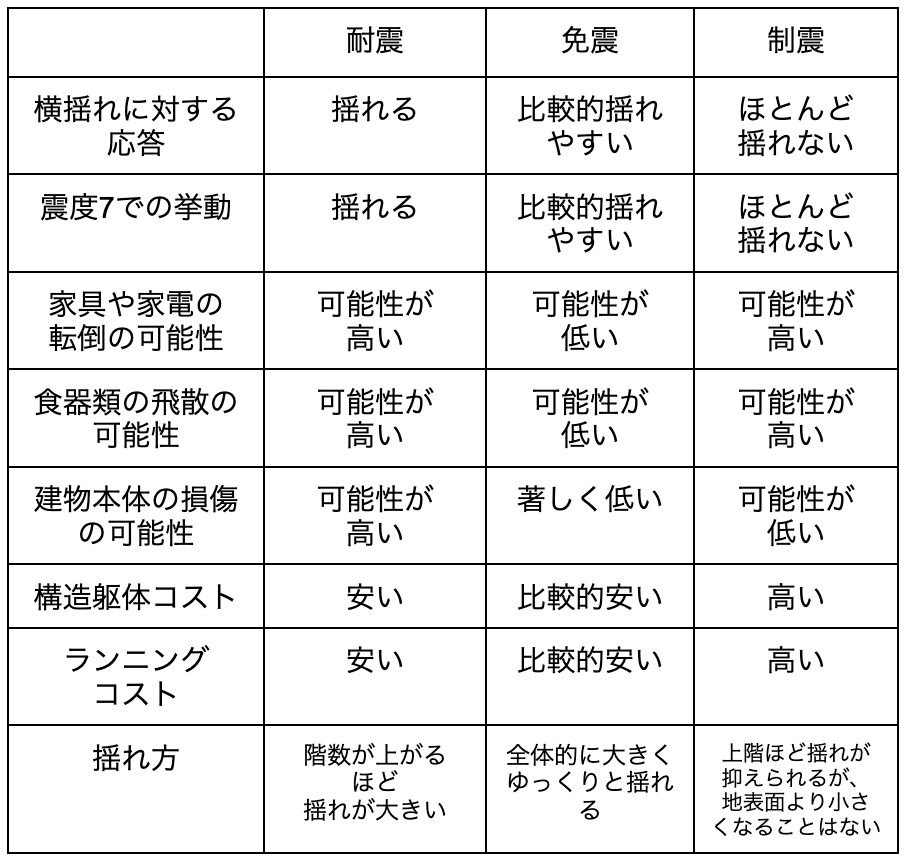

地震対策では、「耐震性」という言葉が一般的に広まっていますが、地震への対策としては「耐震」「免震」「制震」の3つの種類があります。

それぞれの特徴を簡潔に紹介すると、以下のようになります。

耐震…地震の揺れに負けない強度

免震…地震の揺れを受け流す

制震…地震の揺れを吸収する

さらに、それぞれの特徴を、以下の表にまとめました。

以下では「耐震」「免震」「制震」の特徴について、さらに具体的に解説します。

耐震は、建物を強くすることで地震の揺れに耐えようとする構造です。壁に筋かい(柱と柱の間に斜めにいれる補強材)を入れたり、部材の接合部を金具で補強したりして、地震に耐えられる構造にします。例えば「耐力壁」は建物に対して横に揺れる力を支える役割があり、特に木造住宅での耐震に不可欠な要素です。壁の強さを表す壁倍率を高めることで、より横揺れに強い居住空間をつくれます。

耐震のメリットは、以下の3つです。

・建設コストが安い

・工期が短い

・自由に設計できる

耐震は建築基準法で定められているため、追加費用を支払う必要がありません。そのため、建設コストを抑えられます。

特殊な工事の必要もないので、免震や制震と比べて、工期がかからないのも一つのメリットです。

さらに、耐震は設計上の制約が少ないため、自由に設計しやすい特徴があります。たとえば、免震の場合は、地下室が設けられなかったり装置を設置するスペースが必要になったりするため、注文住宅を建てる上でデメリットになってしまうのです。

対して、耐震のデメリットは、以下の3つ。

・上の階の揺れが大きい

・家具の転倒が起こりやすい

・繰り返しの揺れに弱い

耐震は、地盤の揺れが直接建物に伝わってしまうため、大きな揺れを感じやすいです。2階建て程度であればそれほど大きくありませんが、上の階ほど揺れやすいデメリットもあります。

また、揺れによる、家具の転倒も注意点です。建物の損傷自体は少ないですが、家具が転倒して二次災害に繋がる可能性があります。

さらに、耐震は繰り返しの揺れに弱く、最悪の場合、倒壊してしまう可能性があります。最も一般的な構造ではありますが、決して地震対策として完全とは言えません。

免震は、地震の揺れを直接伝えにくくする構造です。建物の基礎にゴムなどの免震装置を設置し、地震に対して逆方向に建物を保持することで、揺れを抑えられます。

耐震と比べて大きな地震の際にも揺れにくく、建物が倒壊しにくいです。

具体的なメリットは、以下の3つになります。

・地震による揺れが小さい

・家具の転倒の可能性が低い

・建物内部の損傷を防止できる

免震は、耐震や制震と比べて揺れが小さいのが大きな特徴になります。揺れが小さいため、家具が転倒する可能性も低いです。さらに、通常では目に見えない建物内部の損傷も起こりにくいので、最も地震に適した構造と言えるでしょう。

しかし、一方で以下のデメリットもあります。

・縦揺れに弱い

・コストが高い

免震は横揺れの地震には強いですが、縦揺れには効果を発揮しません。また、地震には強いものの、台風などの強風に対しての効果は低いと言われています。

免震装置自体の歴史がまだ浅いため、これらの効果については、まだハッキリとしている部分が少ないです。

そして、注文住宅を建てる上でデメリットとなるのがコストの高さ。免震は、耐震や制震に比べてコストが高く、施工会社も限られています。

定期的なメンテナンスや交換などのランニングコストもかかるため、費用面ではデメリットの多い構造と言えるでしょう。

制震は、建物内部で・コストが安い地震の揺れを吸収する構造です。建物内部にダンパーや重りなどで構成された装置を設けて、地震の揺れを小さくします。

揺れを小さく抑えられるため、建物が倒壊する可能性も低いです。

制震の主なメリットは、以下の4つ。

・コストが安い

・メンテナンスが容易

・揺れに強い

・台風などの揺れにも強い

制震は、コストが安く、メンテナンスも容易です。ただし、耐震は追加費用がかからないので、費用の差で言えば「耐震<制震<免震」のようになります。

そして、大きなメリットとして、免震では耐えられない揺れにも強いです。免震は繰り返しの揺れや強風などの揺れに弱い一方で、制震は、台風などの揺れにも耐えられます。

地震だけではなく、様々な揺れに対応したい場合には、制震を選ぶと良いでしょう。

しかし、制震にもデメリットがないわけではありません。

制震のデメリットは、以下の2つです。

・装置の設置場所や数で効果が異なる

・地盤の影響を受けやすい

制震は、装置の数や場所によって効果が異なるため、建物の構造上、適切な位置への設置や数が難しい場合は、効果が発揮できません。

また、制震は地盤の影響を受けやすい特徴があります。地盤が弱い土地に建築物を建てた場合、制震構造が備わっていても、十分な効果を発揮できません。

そのため、制震構造を設置する場合は、入念な下調べが必要になります。

耐震等級は1~3にかけて、数字が多いほど耐震レベルが高いとわかりました。しかし、実際に耐震等級による地震被害の違いについては、具体的にイメージできていないのではないでしょうか。

そこで、2016年に起きた震度7の熊本地震による被害状況を、耐震等級別で見ていきます。

結論から言えば、耐震等級3の建物の倒壊はほとんどありませんでした。

また、耐震等級だけではなく、旧耐震性と新耐震基準による被害の違いもあります。以下では「旧耐震性と新耐震基準の違い」や「耐震等級3の木造住宅の被害状況」について解説します。

参考:国土交通省 / 「熊本地震における建築物被害の原因 分析を行う委員会」報告書のポイント

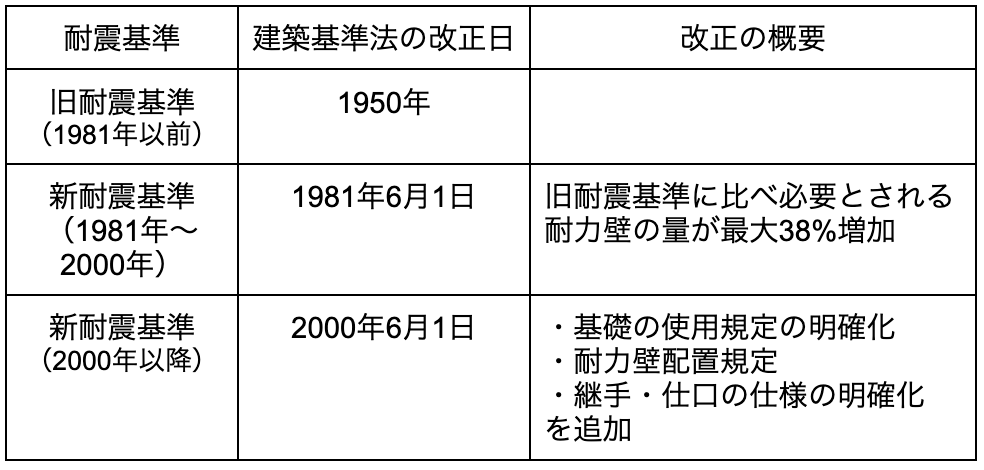

旧耐震基準とは、1950年から施行され、1981年5月31日までに建築確認を行った建物に適用された耐震基準です。新耐震基準は、旧耐震の基準が補強されたものになります。

旧耐震基準と新耐震基準の大きな違いは、以下の3つです。

・震度5程度の地震に対する耐震

・震度6以上の地震に対する耐震

・税制(新耐震基準は税制上優遇され、住宅ローン減税を受けられる)

旧耐震基準では、震度5程度までしか言及されておらず、震度5程度の地震に対して「倒壊または崩壊がなければ良い」という基準でした。一方で、新耐震基準は、震度6以上の地震にも耐えられる構造になっています。

さらに、新耐震基準においても、2000年以前と2000年以降で基準が異なります。耐震基準の変遷については、以下のとおりです。

2000年以降の基準では「地盤に応じた基礎の設計」「接合部への金具の取り付け」「偏りのない耐力壁の配置」など、バランスの良い家づくりを義務化しました。その結果は、熊本地震の倒壊状況にも現れています。

熊本地震で、旧耐震基準、新耐震基準(2000年以前)の建物は倒壊が多く、新耐震2000年基準の建物のほとんどは倒壊が少ないといった結果になっています。

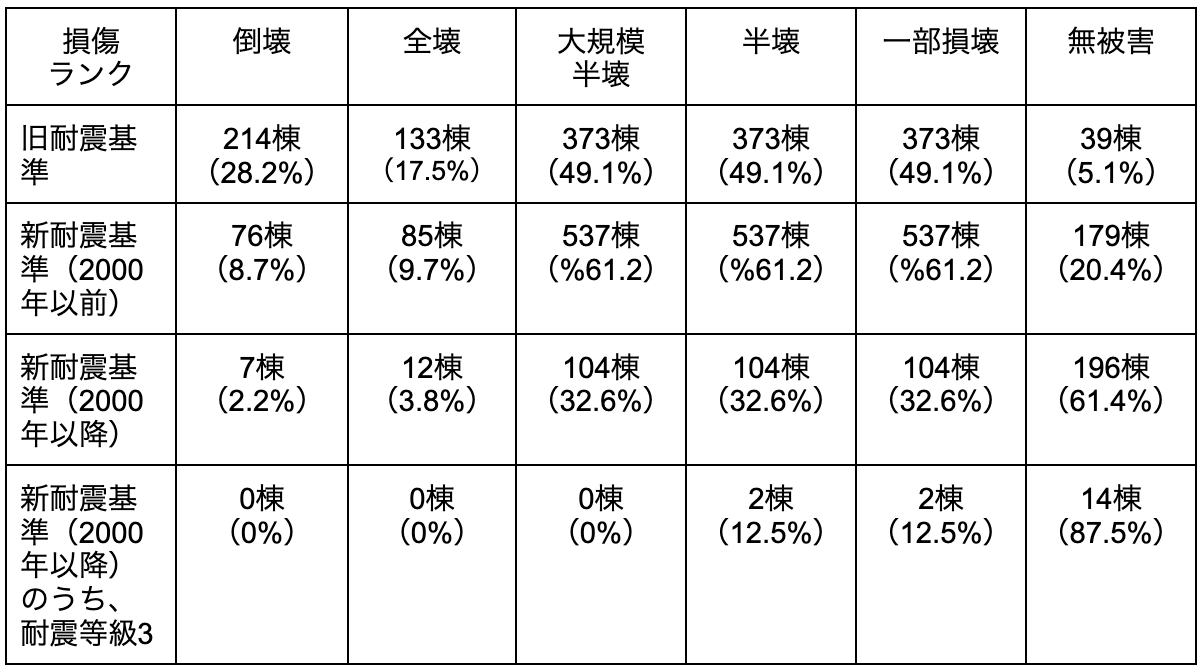

熊本地震の震災後、日本建築学会が木造建築物の全数調査を実施し、建物の耐震性と倒壊率の関係を調査したところ、以下の結果となりました。

旧耐震基準…28.2%が倒壊

新耐震基準(2000年以前)…8.7%が倒壊

新耐震2000年基準…2.2%が倒壊

さらに、「一般社団法人くまもと型住宅生産者連合会」による「耐震等級3のススメ」資料内の「木造住宅の建築時期別の損傷比率」では、以下の結果が出ています。

最新の2000年基準においても倒壊の恐れが全くないわけではないものの、旧耐震基準と比べて、圧倒的に倒壊件数が少ないです。

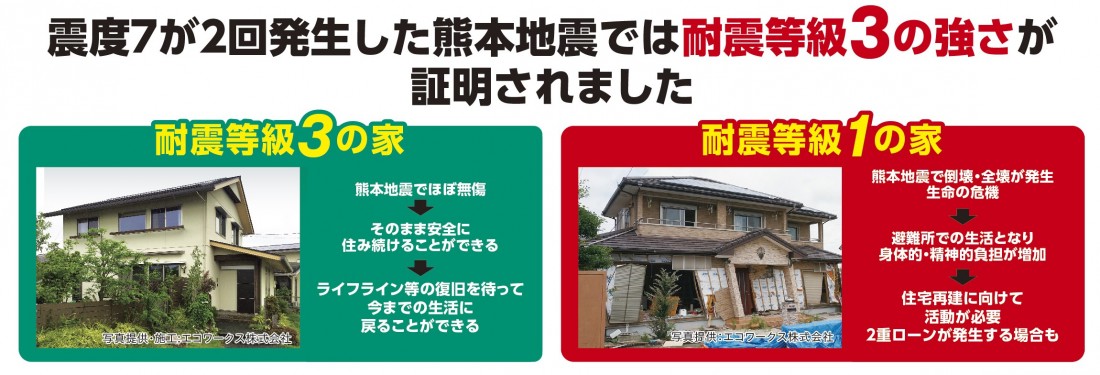

結論からいうと、熊本地震の被害では、耐震等級3の建物への被害が少ない傾向です。国土交通省の『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント』の資料によると、等級3の被害は、以下のように報告されています。

無被害…87.5%

軽微・小破…12.5%

倒壊はゼロで、80%以上の建物が、無被害です。

では、耐震等級2や耐震等級1についての被害状況も見てみましょう。

耐震等級1については、等級のなかでも最も低いレベルであるため、揺れに耐えられず、倒壊してしまいました。

耐震等級2は、2000年基準の1.25倍の強度を持つと言われており「絶対倒壊しない」と言われていましたが、熊本地震ではほとんどが倒壊しています。地盤などの影響で、耐震等級2でも倒壊しなかった建物もあったものの、耐震等級2では、完全に安心できる建物とは言えません。

耐震等級と耐震基準は、それぞれ定められている法規が異なります。耐震等級が定められている法規は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」です。一方で耐震基準は1981年に改正された、建築基準法の新建築基準に則っています。

耐震等級は人の命を守ることを目的として定められた指標です。反面、耐震等級は人命を守ることに加えて、建物そのものを守る目的がある点も大きな違いでしょう。

耐震等級は住宅性能評価書から調べることが可能です。

注文住宅の場合は、ハウスメーカーや工務店との打ち合わせ時に住宅の耐震等級を決めます。ただし正式には耐震等級の認定には、住宅性能評価書が必要です。

評価書を受ける際には調査費用が別途かかります。性能評価を受けることをご希望の場合は、ハウスメーカーや工務店に申請をご相談ください。

耐震証明書は国土交通省が指定した一般財団法人の指定性能評価機関や、建築士事務所登録を行う事務所に所属する建築士に発行を依頼します。建築会社のパンフレットや設計図書ではなく、国が定めた証明書類を取得しなければならない点に注意してください。

耐震証明書の役割は、建物の耐震性を証明できるだけではありません。築年数の要件を緩和する際にも耐震証明書は使用されます。マイホーム購入時に一定条件を満たせば、税金控除や減税措置を受けることが可能です。

住宅ローンの税控除の申請時、購入する住宅が「現行の耐震基準」を満たしていると証明するには、耐震基準適合証明書(耐震証明書)が必要です。

耐震証明書を取得すると、以下のようなメリットがあります。

・登録免除税が安くなる

・不動産取得税が安くなる

・マイホーム取得資金は贈与税の特例が受けられる

・耐震等級ごとに地震保険料が割り引かれる

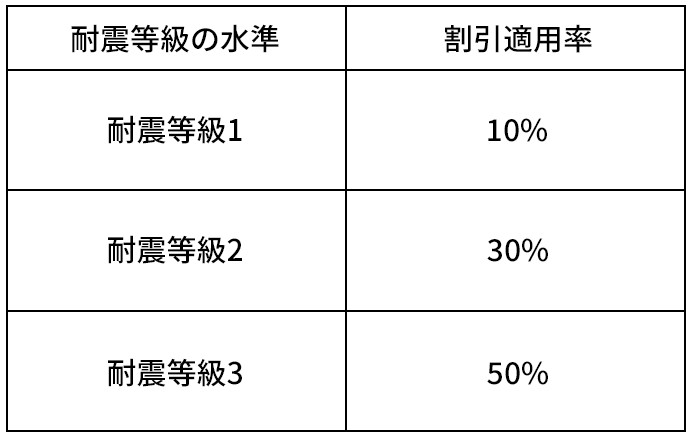

耐震等級が上がるほど、耐震等級割引と呼ばれる地震保険の割引が適用されます。地震保険は火災保険とセットなため、地震保険のみでは加入できません。適用時には、火災保険のうち、地震保険の分だけ割引を受けられます。

耐震等級ごとの割引適用率はそれぞれ、以下のとおりです。

参考:財務省 / 地震保険制度の概要

耐震等級3では保険料が50%も割り引かれます。この割引適用には耐震等級を証明する「住宅性能評価書」が必要です。作成には別途費用が発生するため、どの家にも必ずある書類というわけではありません。書類に関するご要望は住居を建てたハウスメーカーや工務店にご相談ください。

フラット35sとは、フラット35を申し込んだ方が、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

この制度を活用すれば、質の高い住宅で将来的な住宅に関する支出を軽減できます。

※フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、最長35年の全期間固定金利の住宅ローンのこと。

一戸建てと比較すると、マンションのような大規模な建築物は耐久性を1つ上げるだけで建築コストが高くなるからです。

耐震等級2以上になると、マンション購入価格は格段に高くなってしまいます。したがって、お客様にご購入いただきやすい価格帯を維持するために、マンションは耐震等級1のケースが少なくありません。

また建築工法の問題も、マンションで耐久等級1が多い理由のひとつでしょう。耐震等級を上げるとコンクリートの厚みが増すため、室内スペースが狭くなってしまいます。壁量を増やすと、窓や開口部を少なくする必要があり、建築会社によってはあえて採光や通風、間取りの魅力を優先させるケースがあるのです。

構造計算とは地震に強い家かどうかチェックするために行う計算です。しかし、この構造計算は必ずしなければいけないものではありません。

木造の構造計算はA4用紙で数百ページに及ぶほど膨大で、専門家ですら骨の折れる分野と言われています。したがって、2階建て以下の小規模クラスの木造建築では、構造計算は法律上義務化されていません。

コストや時間がかかってもいいから、構造計算をして安全を担保したい方は、ハウスメーカーや工務店の担当者に相談してみましょう。

今回は耐震等級や住宅強度の指標について、熊本地震の事例を交えながら解説しました。

耐震基準には、1~3までありますが、1や2の等級では、大きな地震に対しては、安心できる住まいとは言えません。熊本地震の事例からわかるように、耐震等級1ではほぼ倒壊する恐れがあり、耐震等級2においても、倒壊している家が多くありました。

そのため、注文住宅を建てるのであれば、耐震等級3を満たすことをおすすめします。耐震等級3の建物であれば、熊本地震と同様の震度7程度の地震がきても、梁や躯、屋根など住居の主要な部分について、無被害または軽微な損壊で抑えられる可能性があります。

また、耐震等級3で家を建てる場合には、耐震設計に長けている業者を選ぶと良いです。想定する地震の揺れの強さは地域の地盤の影響も受けています。本当に安全性が高い住居を実現させるためにも、地元に根ざしたハウスメーカーに依頼し、耐震に関する項目をしっかりと検討することが重要です。

「イシカワの家」は、最高ランクの耐震等級3を標準としており、地震に強い施工を行います。いつ起きるかわからない災害に備え、大切な家族を守るためにも、ぜひ耐震等級3を標準に、地震に強い家を建てましょう。

イシカワの家の耐震性能を見る>

断熱や耐震など、最新の家づくりに役立つ知識をお届けします。みなさまの家づくりの参考にぜひご覧ください。