耐震基準が改正されたのはいつ?旧新耐震基準それぞれ3つの違いも解説

2024.06.21

お電話でのご相談・お問い合わせは

お電話でのご相談・お問い合わせは

受付時間10:00-18:00(水曜定休)家づくりの知識

2023.02.02

これから住まいづくりをする人にとって最大の悩みは、どこの住宅会社で家を建てたらいいか迷ってしまうことではないでしょうか。

工法や耐震性、断熱性、デザイン、その他の性能など、ハウスメーカーや工務店によって、得意とする工法から価格までさまざまな違いがあります。しかし、数あるハウスメーカーのなかから、1つずつ探していてはきりがありません。

そんな調べれば調べるほど、分からなくなってくるハウスメーカー選び。

今回は、

他の企業が提供する各サービスを比較する方法やチェックすべきポイントについて、プロの視点からご説明いたします。

この記事を読めば、自分がどんな家を建てるべきなのか、何に注意するべきなのかを把握して、失敗・後悔しない住まいづくりの計画に活かせます。ハウスメーカー選びに悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでください。

この記事の目次

まず住まいづくりをしようと思ったら、あなたは何から始めますか?土地から探す人、建物の間取りから考える人、デザイン性から選ぶ人、色々な考え方があると思います。

まずはインターネットで検索して、どんなハウスメーカーや工務店があるかを調べたり、家に届くチラシを見たり、住宅展示場に足を運んだりして、情報収集する人もいるかもしれません。

でも、色々な情報を集めれば集めるほど悩んでしまう方も多いです。例えば、住宅の断熱性能に着目しても、いろいろな工法や種類があり、何を選べばいいのか分からなくなってしまうからです。

だからといって単純に価格だけで決めたり、営業さんの言うことだけを信じて決めてしまうと、後で後悔することもあるので注意が必要です。

では、どんなところを判断基準にしてハウスメーカーや工務店を選べばいいのでしょうか?

大切なのは、さまざまな情報に対して、何が本当に正しいのか客観的に判断(比較)することです。判断の軸がブレてしまっていると、納得いくマイホームは実現しません。

客観的に判断するためには、数値的な指標による「ものさし」を使うことが大切です。例えば、さまざまな住宅の性能に関しては「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく住宅性能表示制度があり、性能を等級で表すことができます。

そして、自分が住宅に求めるものを明確にして、判断する時の優先度を決めることも重要です。

ここからは、住まいづくりの基礎的な情報から、各種指標となるものについてご説明させていただきます。

まずは、住宅の種類についてご紹介します。

住宅の種類は、いろいろな分類がありますが、この記事では

・分譲戸建住宅(建売住宅)

・プレハブ住宅(プレハブ工法)

・ローコスト住宅

・注文住宅

・鉄骨造住宅

の大きく5つに分けてご説明いたします。

すでに住まいが完成している状態で、土地とセットで販売されている住宅になります。モデルルームやマンションを購入する感覚で見て選ぶことができるので、住まいづくりのイメージがしやすくなります。

メリットは、すでに完成しているので、<契約をして引っ越しまで短い期間で進めることが出来ます。住まいづくりにあまりこだわりがなくて、すぐに家を購入したいという人におすすめです。

また、注文住宅と比べると、土地付きで比較的低価格で住宅が購入できるのも魅力の一つです。理由は、業者が効率的に設計し、コストパフォーマンスのよい形で建てられることが多いからです。

デメリットは、間取りなどが決められているため自由度が低いことと、コストを抑えるために安い建材や設備が使われている可能性があることです。もちろん、すべてではありませんが、どのような素材や性能で建てられているのかを、購入前にしっかり確認することが重要です。

プレハブと言うと、工事現場などにある仮設の建物をイメージする方も多いかもしれません。ここでご説明するプレハブ住宅とは、部材を工場で生産し、あらかじめ部材の加工と組立を行っておく工法(プレハブ工法)で建てる住宅のことです。

在来工法のように大工さんが現場で部材を加工をするのではなく、工場で生産することで、安定した品質で規格住宅を大量生産できます。大和ハウスや積水ハウスなど、大手ハウスメーカーの住宅の多くがこの工法で建てられています。

メリットは、この住宅を取り扱うハウスメーカーは年間1万棟ほど住宅を建てている大手企業が多く、知名度も高いので、安心感を感じる人が多いでしょう。工場での生産により、住宅の品質に差が少なく、工期が短いことも特徴としてあげられます。

デメリットは、規格化された一定の寸法の部材を使用するため、設計の自由度に制限があることと、設備なども規格のなかで選ぶことが多いことです。

ローコスト住宅とは、その名前の通り一般的な費用相場に比べると低価格で建てられる住宅のことです。

低価格化を実現するために、

・プランや間取りの規格化をして販売

・建材や資材の種類を限定し大量発注する

・広告費や人件費の無駄を削減

などを行っているところが多いです。

メリットは、住宅購入の初期費用を抑えられることです。建物代を安くすることで、土地の費用に回したり、ローンの返済金額を少なくすることが出来ます。

デメリットは、プランや間取りの自由度が低く、メーカーによっては部材や設備のグレードや住宅性能が低い可能性がある点です。

ローコスト住宅の場合、間取りや設備が自分の希望に合うかどうかと、性能について事前に確認することが重要です。

注文住宅とは、間取りなどを自由に設計して建てられる住宅のことです。その自由度は、ハウスメーカーや工務店によっては建築工法や基本的な仕様など一部制限がある場合もあります。

例えばイシカワでは、和洋折衷の空間を取り入れたモダンなスタイルや、お好みのインテリアや家具に合わせた収納の計画、ゆとりある広いリビングと子育てしやすい動線の設計など、ご希望に合ったマイホームをご提案できます。

メリットは、間取りやデザイン、設備などを自由に決めて自分のこだわりを取り入れられることです。建てたい土地に合わせて最適なプランニングをしたり、施主の要望を細かく実現することも可能です。

デメリットは、コストが高くなったり、打ち合わせの負担や工期が長くなる点です。注文住宅の場合、施主様のご要望に合わせてじっくり建設するケースが多い傾向にあります。建売とは違い、土地探しから始めることも少なくありません。よって、プレハブ住宅(プレハブ工法)やローコスト住宅より着工や工期の見積もりが長期になる可能性に留意してください。また、設計事務所に依頼する場合は、設計料が本体価格の15%から20%ほどかかることが多いので、設計料を考慮した住まいづくりが必要になります。

鉄骨造住宅とは、鉄や鋼でできた棒状の部材を柱や梁に使用する住宅のことです。別名S(Steel)造とも呼ばれます。一般的に鉄骨造は事前に工場で製造した主要部材を現場で組み立てます。

メリットは品質が安定しており、耐震性や耐久性に優れている点です。また、工期が鉄筋コンクリート造よりも短くて済むため、建築コストが抑えられます。こうした利点から、鉄骨造は戸建て住宅や高層マンションなど多種多様な建物の建設に使用されている住居の種類です。

デメリットは木造より重量があるため、土地の状態によっては地盤補強が必要になる点です。この補強を行わないと、建物を建てられない可能性があります。したがって、家を建てるのとは別に、地盤補強のコストがかかる可能性がある点にも注意が必要です。

また、日本は湿度が高いため、S造は錆による鉄骨の強度劣化のリスクが高くなります。阪神・淡路大震災で倒壊した多くの住宅は、鉄骨の腐食による強度劣化が原因とも言われており、安心・安全な住まいづくりには、腐食・防食対策が不可欠です。

また、熱に強いイメージがある鉄ですが、実は鉄骨は熱に弱い素材だとご存知でしょうか。鉄骨の場合は、一度火を被ってしまうと融点まで達しなくても焼きなましされるため、一定の温度に達した時点で一気に崩れる特性があります。一方で木材の表面は燃えても、内部までは火が届きにくい性質が特徴的です。木材には水分が多く含まれており、燃え尽きるまでの時間も長くかかります。

さらに、鉄骨は素材が固くなる分、解体で必要な重機が多くなるため、木造よりも解体費用が高額です。坪数や建物周辺の状況、防音の必要性などによって相場は異なりますが、例えば30坪の建物の場合、S造の解体費用は木造より60万円ほど高くなる可能性があります。

以上が住宅の種類についてのご紹介でした。それぞれの特徴が異なるので、優先したいポイントに合わせて検討してください。

イシカワでは、土地付きの建売住宅から施主様の要望に合わせた注文住宅まで対応が可能です。何を選べばいいのかわからない場合は、お気軽にお近くの住宅展示場でお気軽にご相談ください。

イシカワでは身体にやさしく暖かみのある木造の注文住宅のメリットを活かしつつ、独自の工法で最高等級の耐震等級3と高気密高断熱施工を実現し、コストパフォーマンスに優れた住宅を建築しております。

イシカワの展示場予約はこちら>

続いて、住まいづくりの価格での比較のポイントについて見ていきましょう。よく聞く坪単価とは何か、住宅コストの内訳やそれ以外で考えなくてはいけない費用についてもご説明いたします。

住まいづくりを始めるとよく耳にするのが坪単価という言葉です。この坪という単語は、家の広さを表すもので、1坪あたりだいたい畳2畳分になります。もし夫婦二人、子供二人の家族だとすると、30坪ぐらいの延床面積の一戸建てが一般的です。

坪単価とは、1坪あたりの建築費用のことで、建物の本体価格などを建物の延べ床面積で割ることで計算できます。

例えば、新築戸建てを2,100万円の本体価格で購入した場合

2,100万円÷30坪=1坪あたり単価70万円

となります。

もし仮に2,400万円で購入した場合は、

2,400万円÷30坪=1坪あたり単価80万円

となります。

じつはこの坪単価の計算方法は一定のルールがないので注意が必要です。費用の中に含まれている金額が建物の本体価格だけの場合や、その他の費用を含んでいる場合、延床面積の範囲などがハウスメーカーによって異なるからです。

単純に、A社とB社で比較する時、1坪あたりの単価だけでは条件が違うことが多いので、どちらが安いか高いかはわかりません。

また、建物の延床面積が小さいほど坪単価が割高になってしまうので、坪単価というのはあくまでも目安として考えてください。

実際に住まいづくりではさまざまな住宅コストが必要になります。

まずコストの内訳は大きく、住宅購入時に必要な初期費用と住宅購入後に必要なランニングコストの2種類に分けることができます。

家を建てる際、初期費用で比較してしまいますが、購入後に支払い続けるランニングコストについても比較することが大切です。

それではそれぞれ具体的な中身を見てみましょう。

住宅購入時に必要な初期費用は、土地に関する費用と住宅に関する費用の2種類です。頭金で支払えない金額については、住宅ローンを組んで支払うのが一般的です。月々の住宅ローンの返済額を減らすためには、この初期費用を少なくすることが重要です。

■土地に関する費用

・土地代金

・諸費用(仲介手数料、収入印紙代、登記費用、不動産取得税など)

土地代金とは、土地を購入した場合の土地の購入金額です。

諸費用とは、土地購入の際、不動産業者に支払う仲介手数料や収入印紙代、土地を登記するための費用や不動産取得に関する税金などのことです。

■住宅に関する費用

・本体工事費

・付帯工事費

・諸費用

本体工事費とは、建物自体の費用のことで、基礎工事や大工さんの手間賃、材料費や設備の費用などになります。設計料がここに含まれる場合もあります。一般的に住宅費用の70%程度といわれています。

付帯工事費とは、建物本体以外にかかる工事の費用のことです。駐車場や庭などの外構工事と、水道管やガス管を引き込む工事、照明やカーテンなどの取り付け工事、解体や地盤調査、地盤改良工事などの費用があります。住宅費用の15〜20%程度が一般的です。

諸費用とは、工事費用以外の費用のことで、契約料や登記費用、各種税金などがこれにあたります。

住宅を購入した後も、さまざまな費用が必要になってくるので、こちらについても事前に知っておくことが重要です。住宅ローンの返済以外にも、出費として予定しておくようにしましょう。

例えば、固定資産税などの税金関連です。土地や建物を購入すると、固定資産税というものが毎年必要になります。これは土地や建物が大きければ大きいほど費用がかかります。

また、住宅のメンテナンス費用も忘れてはいけません。例えば、外壁や屋根の塗装、トイレ、キッチン、お風呂などの水回りの設備は、いずれメンテナンスが必要になります。新築戸建てであれば、すぐに不具合がでることは少ないですが、日頃からメンテナンスをすることで住宅の寿命を延ばすことに繋がります。場合によっては、自然災害による突然の修繕費用も必要になるかもしれません。

このメンテナンス費用については、資材の種類や耐久性、工法によって大きく異なります。

住宅購入時には金額が高くても、劣化しにくく長持ちするものを選ぶことで、トータルで考えると安くつく場合もあるのです。施工方法によっても、メンテナンスや修理するときの費用が変わってきます。

住宅購入時に安く見せるため、安い資材などで初期費用を抑えている住宅会社もいます。メンテナンス費用や耐久性についても確認するようにしてください。

そんな時にぜひ比較していただきたいのが、劣化対策等級と維持管理対策等級です。劣化対策等級とは、建てた家が長持ちすることを表す指標で、維持管理対策等級とは、建てた家の点検やメンテナンスのしやすさを表す指標です。

住宅性能表示制度に基づく評価を受けた住宅のみになりますが、公正な評価が期待できます。

イシカワはどちらも最高ランクの等級3を標準で実現しています。

>イシカワの標準仕様について

住宅の省エネについて考えることは、快適な暮らしをすることや、光熱費を安くするためにも重要です。できれば夏は涼しく、冬は暖かい住宅に住みたいですよね。

特に省エネ性能が上がれば光熱費が安くなり、毎月の家計の支出にも大きな影響を与えるので、ぜひしっかりと比較していただきたいポイントになります。

特に住宅選びで重要なことは、高気密高断熱の性能の比較です。なぜなら、省エネ住宅であれば、快適性、経済性、安全性、健康性の4つのメリットがあります。

高気密、高断熱の住宅であるメリットは、

・省エネルギー

・ランニングコスト(光熱費)を抑えられる

・夏涼しく冬暖かい

・ヒートショックが起きにくい

・健康に過ごせる

・結露の防止

・防音効果

などがあります。

また国土交通省の法改正により、2025年には省エネ基準への適合を義務化することが決まっています。

しかし、現段階では業者によっては省エネ性能の理解度が違うので注意が必要です。

例えば、省エネ性能の数値化などは、業者で正しく対応できるところは半数程度と言われています。なので、省エネの理解度が高く、正しい知識を公表している業者を選びましょう。

高断熱住宅とは、住宅の外部と接する部分(外壁、屋根、窓)から熱が伝わらないようにされている住宅です。断熱性能によって、熱エネルギーの行き来が少なくなった状態が高断熱と言えます。

住宅によってこの断熱性能は異なるので、ハウスメーカーを選ぶ時はその性能について確認が必要です。そのとき、断熱性能については数字で確認することをおすすめします。

例えば、車の燃費にしてもリッター何キロ走ると言われればイメージがつきやすいですよね。住宅も一緒で、断熱性能は「UA値」で確認できます。この数値は家の中から「どのくらい熱が逃げるか」というものを表したものです。

数値が0に近い方が高断熱性が高いということです。省エネ住宅のUA値の基準は地域によって気候が違うため、基準値も地域ごとに異なります。

イシカワでは、UA値は0.6以下を基準として住まいづくりを行っているので、省エネ性と春夏秋冬一年中過ごしやすい快適性を両立しています。

断熱性能等級とは、国土交通省が制定した「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で規定された省エネ性能を表す等級のことです。2022年10月1日から、新たに等級6、7が創設されました。

断熱等性能等級が上がるとUA値が小さくなり、熱の出入りがしにくい断熱性能の高い住まいになります。

なお法改正により、2025年4月以降はすべての新築住宅に等級4が義務づけられます。これまで最高水準だった等級4が、一気に最低水準になるのです。

また、最近よく耳にするZEH(ゼッチ)についてもご説明します。

ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」といって、年間で使うエネルギーが創るエネルギーによって差し引きゼロ以下になる住宅のことです。

太陽光発電などを活用し、住宅の消費エネルギー0を目指したもので、現在は断熱性能を高めることで消費エネルギーを減らすことが可能になっています。

政府は、2030年度以降は義務化する基準を「ZEH基準」に引き上げようとしています。これから建てる住宅であれば、最低でも断熱等性能等級4以上、できればZEH基準を目指すことをおすすめします。

なお、イシカワの住まいづくりでは、ZEH基準の断熱性能等級5を標準仕様としていますので安心です。

先ほどUA値のことをお伝えしましたが、実はUA値以外にも注意するべきことがあります。

それは断熱材の種類です。

断熱材によっては湿気を吸収しやすい断熱材があります。一概にこの断熱材はダメというものはありませんが、断熱材の種類によっては使い分けが必要です。また、断熱材によっては、施工が難しく隙間ができやすいものもあります。

注意しなければいけないことは、UA値は数値上の計算になるため、施工の精度については問わないことがポイントです。つまり、UA値がよくても、施工の精度が悪いと断熱性が低くなってしまいます。

例えば、グラスウールという素材は、施工方法を間違えると配線コードなどにより隙間ができやすく、壁の中に結露ができる原因になります。結露があるとカビが生えやすくなり、木材の腐食鉄骨のサビに繋がってしまいます。

しかし、グラスウールでも熱が逃げない施工方法もありますので、人の手で作り上げる住宅だからこそ、現場の施工状態を確認することは重要です。

イシカワでは繊維の一本一本に撥水処理を施した高性能グラスウールを採用しており、適切に施工することで品質の管理を行っています。

断熱性は外気温の影響を遮断すること、気密性は外気の侵入を防ぐことの性能を表します。住宅の省エネに関しては、気密性と断熱性、どちらも合わせて考えることが重要です。

気密性能は、C値で確認することができます。0に近ければ近いほど隙間が少なく気密性が高いと言えます。気密測定という方法で、住宅の隙間を機械によって測定して調査します。

住宅の気密性が低いと、断熱効果を最大限に発揮できなかったり換気のバランスが悪くなったりするため、気密測定による調査はとても重要です。

ところが、C値の基準は2009年以降、見直しがされています。その背景としては、国が細かくチェックすることが大変ということもあり、そこまで重要視されなくなりました。

とはいえ、住宅の住みやすさを考えるとC値は重要になります。気密性能が低いと壁内結露の原因にもなるので、住宅を長く使うためにも、気密測定をしっかり行ってもらいましょう。

イシカワでは、すべての住宅において気密測定を行い、性能を確認しております。

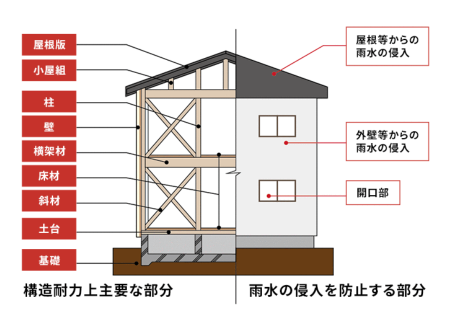

建物の安全性を確認するために「構造検討」というものがあります。何かと言うと、 地震の強さ、風の強さ、雪の重さなどに耐えられるかどうかを数値で表したものになります。この構造検討により、建物の耐久性を客観的に判断できますので、確認することをおすすめしています。

建物の安全性において、特に気になるのは地震に対する耐久性ではないでしょうか。

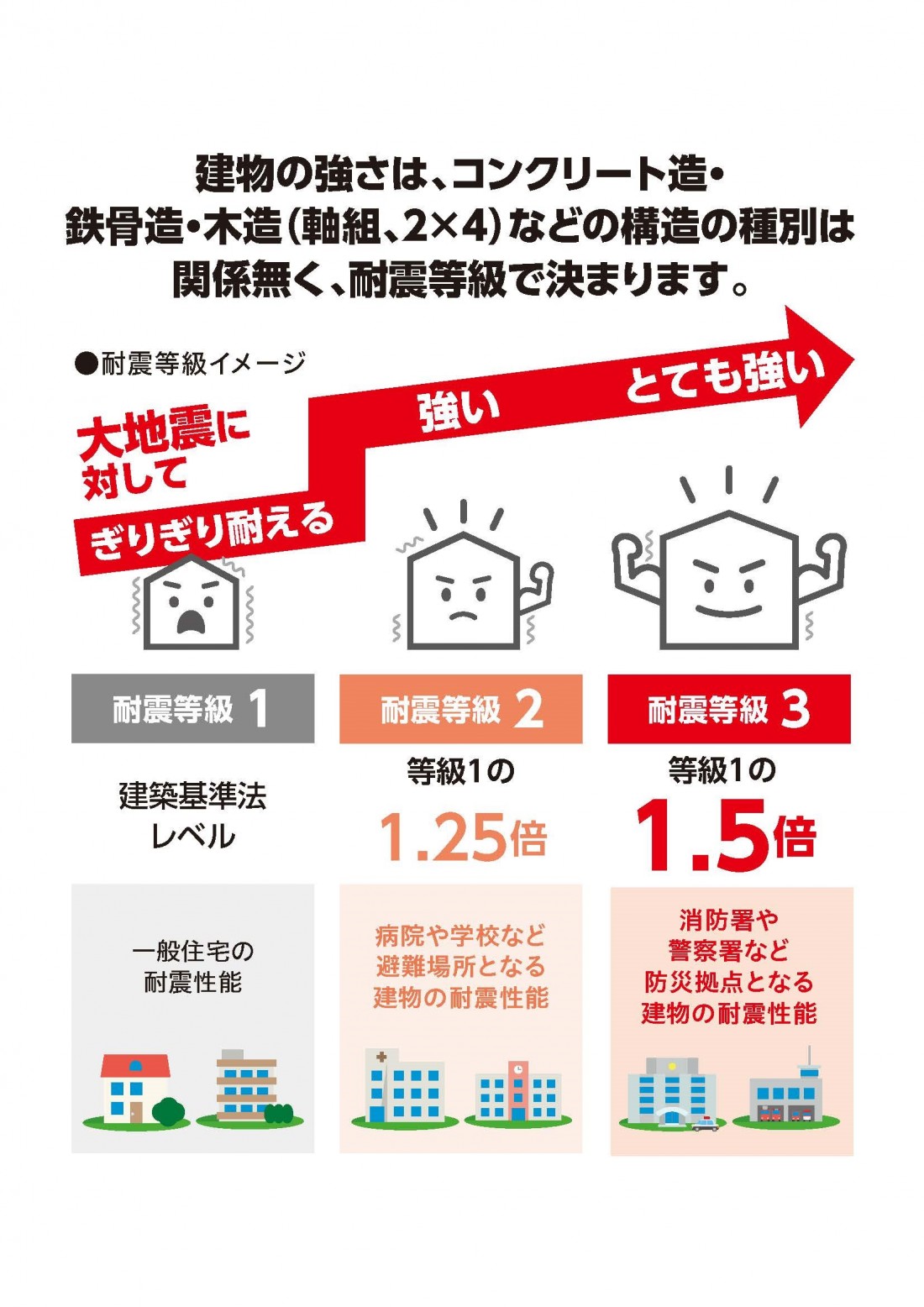

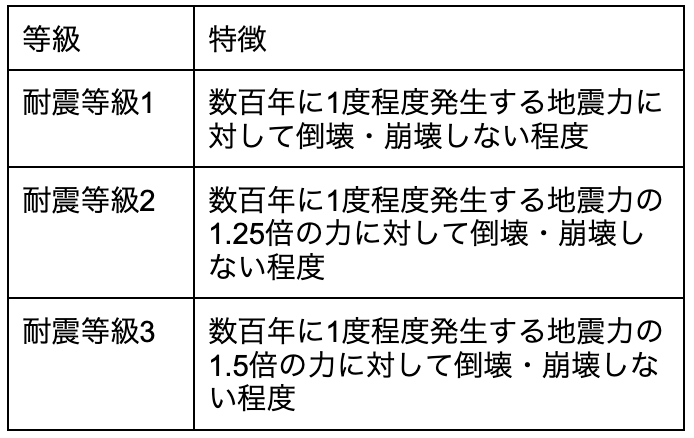

地震に対する強さというものは、耐震等級というもので耐震性を評価することができます。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められた「住宅性能表示制度」に基づく評価基準で審査され、1~3の3段階に分けられており、数字が大きいほど耐震性能が高いです。

出来れば耐震力が高い方がいいのは当然ですが、どのくらいの耐震等級が必要なのでしょうか。

熊本地震についての例を挙げてみましょう。

『「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント』の資料によると、耐震等級2の住宅は倒壊している事例もありましたが、耐震等級3の建物の倒壊はほとんどありませんでした。

熊本地震に関しては、震度7の地震が2回繰り返されたことにより、住宅の被害が大きかったと報告されています。なので、震度7の地震に1回目は耐えられても、2回目は耐えられないというケースもあるようです。

耐震等級2は、2000年基準の1.25倍の強度を持つと言われており「絶対倒壊しない」と言われていましたが、熊本地震ではほとんどが倒壊しています。地盤などの影響で、耐震等級2でも倒壊しなかった建物もあったものの、耐震等級2では、完全に安心できる建物とは言えません。

地震については誰も予測はできません。ですが大きな災害に備えておいて損はないでしょう。耐震性能については明確に提示してくれるハウスメーカーを選んだ方が安心です。

イシカワでは、最高レベルの耐震等級3を標準としており、地震に強い高い信頼性をもった技術に裏付けられた施工を行います。いつ起きるかわからない地震に備えるために、ぜひ耐震等級3を標準に、地震に強い住まいを建てましょう。

住まいづくりの際、プランニングによって間取りなどの暮らしやすさはもちろん、コスト面での節約にも大きな影響があります。

ハウスメーカー選びの際は、プランニング面で以下の考慮をしてくれるところかどうかを確認することが重要です。

プランニングで第一に決めることは住宅の予算と資金計画です。住宅ローンを使う場合、返済額はどのように計画すればいいでしょうか。銀行の審査が通れば安心ではなく、無理のない計画なのか、しっかりと資金を計画してシミュレーションする必要があります。

ハウスメーカーや工務店によっては、専用のソフトをつかって、家族構成や収入に応じた生涯の支出をシミュレーションしてくれることもあります。無料のFP(ファイナンシャルプランナー)を紹介してくれることもあるでしょう。

ただし、かならずしも中立的な立場でアドバイスをするとは限らないので、心配な方は住宅会社と関係のない独立系のFPに相談するのもおすすめです。

また、ハウスメーカーや工務店と契約する際は、無理に契約を進めてないか見極めることも大切です。

土地が決まっていない方の場合は、どのような手順で探したらいいかわからない人も多いのではないでしょうか。依頼するハウスメーカーや工務店にもよりますが、住宅会社を決めてから購入する土地を選ぶことをおすすめします。

土地探しの段階から住宅会社に相談するメリットは

・いい土地を紹介してもらえる可能性が増える

・安くで購入できる場合がある

・土地選びのアドバイスがもらえる

の3点が挙げられます。

逆に、先に土地を購入してしまった場合、建物代金で予算オーバーしてしまったり、土地の条件で建てたかった住まいづくりをあきらめなくてはいけないケースもあるので要注意です。住宅会社を決めてから、プランニングと合わせてどのエリアの土地を探すか決めてください。

イシカワではグループ会社に不動産会社がありますので、お客様に合わせた土地探しができます。勤務先やお子様の学校区に合わせた土地探しもお任せください。

また、自社で住宅建設用地の造成工事も行っておりますので、他社にはない土地がある場合もございます。

WEBでは公開していない情報もございますので、まずはお近くの住宅展示場でご希望の土地についてご相談ください。

>イシカワのモデルハウスの予約はこちら

住宅の設計やその他のプランニングにおいても、住宅会社の形態によって異なります。ここでは依頼先を大きく3つに分けてご説明します。

ハウスメーカーは規模が大きく、部材や設備が規格化されているため、設計に制限がある場合が多いです。決められたオプション以外のものを選ぶ場合はコストが割高になってしまうことが多いので、事前に確認が必要です。トラブルを回避するためにも、わからない点や心配なことは質問しておきましょう。

工務店は規模や形態によって設計方法が異なります。規模が大きい工務店の場合は、設計士がいて自社で設計を行います。場合によっては、外部の建築家や設計事務所、地元の職人と組んで設計を行う場合もあります。設計の自由度はハウスメーカーよりも高いです。

一番柔軟性が高いのは、設計事務所に依頼する場合です。デザインはもちろん設備や素材、外観まで、細かいこだわりにも対応できます。施工自体は工務店に依頼して住まいづくりを行います。

満足行くまで徹底してこだわれる分、ハウスメーカーや工務店より住まいが完成するまで時間が長くかかる傾向にあります。

ある程度決められた仕様のなかで選択した方が安心という人もいれば、人とは違う自分好みのこだわりの住まいにしたい人もいます。自分の要望と予算に合わせて選ぶことが重要です。

住宅は建てた後のメンテナンスも必要です。いくら新築とはいえ、時間が経てば劣化するものもありますし、不具合が起きることもあります。

ずっと暮らす自分の住まいをどこまで保証してくれるのか、アフターサービスやメンテナンス方法と費用についても、住宅会社を選ぶ段階で比較するようにしてください。

サービスの充実度はハウスメーカーによって異なります。きっちりと利用規約や追加料金などを確認するのが、納得のいく住まいづくりのコツです。

新築住宅のアフターサービスは、主に定期点検と保証体制、コールセンターなどの問い合わせ対応などがあります。

定期点検とは、住宅を引き渡した後、住宅会社が定期的に不具合がないか点検することです。どのくらいの頻度で、何年先まで点検を行っているのか確認しましょう。

イシカワではお引き渡し後、1年後、2年後、5年後、10年後に無償で定期点検を実施しています。

また、それ以外でも、大手ハウスメーカーであれば、住まいの不具合などの相談ができるアプリやコールセンターがあったり、対応はさまざまです。

万が一、不具合があった場合に相談をしても対応が悪いと困りますよね。引き渡し後も親身になって対応してくれる住宅会社を選ぶようにしてください。

すべての新築住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の保証期間が10年と定められています。新築した住宅の引き渡しから10年間は、住宅の基礎や雨漏りなど防水に関する不具合があった場合、補償が受けられるというものです。

これは法律により義務化されているものなので、すべての新築住宅が同じ補償を受けることができます。

この法律で定められた契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)以外の保証については、住宅会社によって内容が異なります。

例えばイシカワでは、住宅の基礎や雨漏りなど防水に関する保証は、法律で定められた10年よりも長い初期保証20年としています。さらに10年毎の有償メンテナンスを行うことで最長60年保証まで延長できます。

また地盤品質証明による20年保証や、白アリ被害は初期保証10年、さらに延長保証により最長30年保証を受けることができます。

その他、キッチンやバス、洗面台、給湯器、温水洗浄便座などについても10年の設備保証がついており、予期せぬトラブルがあっても安心です。

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)が発生するリスクに対し、どのような対応をするかは、ハウスメーカーによって千差万別です。必ず受けられる保証の内容を確認して、比較するようにしてください。

これから住まいづくりをする人にとっては、どこの住宅会社を選べばいいか分からず、迷うことも多いでしょう。

ハウスメーカーを選ぶ際には、まずどんな住まいを建てたいかを計画して、予算を決めましょう。また、住宅の性能についても重要なので、必ず一般的な指標のものさしを使って比較するようにしてください。

また、性能以外にもアフターサポート、保証体制などもかなり重要なポイントです。いくつかの候補をあげながら、これらの項目を総合的に判断し、納得のいく住まいづくりをしていきましょう。

イシカワは信頼の実績を誇る全国展開中のハウスメーカー(工務店)です。住宅展示場ではモデルハウスの見学・相談会も開催しております。話の詳細を聞いてみたい人は、ぜひお気軽にお問合せください。

>イシカワのモデルハウスの予約はこちら

断熱や耐震など、最新の家づくりに役立つ知識をお届けします。みなさまの家づくりの参考にぜひご覧ください。