耐震基準が改正されたのはいつ?旧新耐震基準それぞれ3つの違いも解説

2024.06.21

お電話でのご相談・お問い合わせは

お電話でのご相談・お問い合わせは

受付時間10:00-18:00(水曜定休)家づくりの知識

2023.04.12

注文住宅の家づくりを検討していても、実際に何から始めてどのように進めていくのかわからない人も多いでしょう。

注文住宅の家づくりは、すでに建築されている住宅を購入するのではなく、土地から間取りまですべて決めなければいけません。そのため、建築を実際にスタートしてから竣工し、住み始めるまでにも時間も手間もかかります。

そこで今回の記事では、注文住宅の家づくりの流れを、ステップで解説していきます。

注文住宅の家づくりを検討している人は、ぜひステップを参考にしながら家づくりを進めてください。

この記事の目次

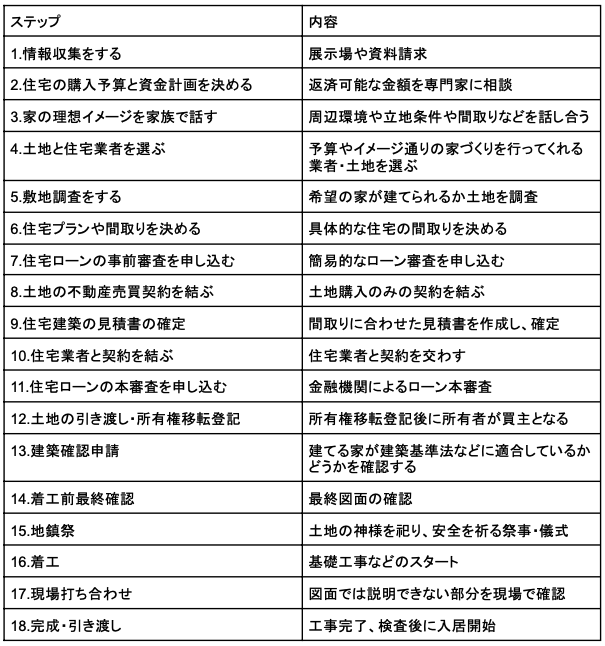

家づくりの流れは、18のステップで行われます。

順序と大まかな内容を表にまとめると、以下のようになります。

家づくりのステップごとの内容を、より具体的に以下で解説していきます。

まずは土地や家についての情報収集を行いましょう。

家づくりのイメージを固めるために、情報収集は欠かせません。

情報収集の方法は、主に住宅展示場の内覧会や見学、資料請求などがありますが、昨今ではSNSやWebサイトなどインターネットを使った情報収集も可能です。

ただし、家づくりは実際に目で見てみないとわからない部分もあるので、できれば住宅展示場の内覧会やモデルハウスの見学に行った方が良いでしょう。

住宅展示場や内覧会であれば、家づくりの今後の流れやローンについても、その場にいるスタッフと相談できます。

どうしても実現したい暮らしのイメージが定まらない場合は、住宅イベントや相談会場を訪れてみましょう。

大事なのは、最初から絞り込まずにできるだけ多くの情報を集めることなので、家づくりに関する情報が得られそうなイベントなどがあれば、積極的に参加してみてください。

イシカワの場合、展示場にお越しいただくと、家づくりの大事なポイント、価格の目安、性能など、家づくりに必要なことを住宅プランナーがご説明いたします。

あわせておすすめの土地情報もご紹介できますので、ぜひお気軽にご来場ください。

また全国各地で実際に建てたお客様のお宅を見学できるイベントも無料で開催していますので、一度お近くの展示場でご相談ください。

イシカワの展示場予約はこちら>

情報収集ができたら、次に資金計画まで落とし込んでいきましょう。

「いくらくらいの物件や土地を購入できるのか」は、最初に知っておくべき重要なポイントです。予算と返済まで、家づくりのプランニングを考えていきます。

このときに、1で調べた各住宅業者の予算感も調べておくと、具体的な資産計画を立てられるでしょう。

また、購入予算や返済プランは、主に用意できる自己資金の金額や年収で総額が決まります。建物や土地以外にも保険やその他諸費用が必要ですので、ご自身で計算するのが難しい場合は、銀行やFP、住宅会社にシミュレーションを作ってもらうと良いでしょう。

ただし、一つの業種からのアドバイスではなく、見積もりを取る際には、工務店(ハウスメーカー)はもちろん、設計事務所や不動産会社、大工など色々な立場の方から意見やアドバイスをもらって、客観的に判断することが重要です。

簡易的に家づくりにかかる予算をシミュレーションのできるサービスなどもあるので、そのようなサービスも使ってみましょう。

資金計画がある程度できたら、家族と納得できる家づくりについて話し合って、理想のイメージを整理しましょう。

・どんな家に住みたいのか?

・どんな部屋が欲しいのか?

・どんな設備が欲しいのか?

・家づくりの中で何を優先するのか?

・二世帯住宅にするか?将来的に親御さんと暮らす可能性はあるか?

ご主人と奥様でも、家づくりで優先するものは当然変わってきます。

お子様が小さいのであれば、子どもの成長に合わせて、これから先何部屋必要になるのかや快適な間取り・構造なども変わってくるでしょう。

現状の理想や課題だけをみていると、その後に大きなリフォームやリノベーションなどが必要になるかもしれません。将来的な生活を逆算しながら、じっくりとご家族で家づくりについて話し合ってください。

家の理想が固まったら、理想を叶えられるような土地と家づくりを依頼する住宅業者を選びましょう。

土地と住宅業者については、どちらを先に選ぶといった決まりはありません。

土地探しをしてから住宅業者を選ぶ人もいれば、反対の人もいます。

ただし、どちらかと言えば、住宅業者を先に選んだ方が良いです。

なぜなら、良い土地だと思っても、住宅を建てるのには多くの制約があり、思うような建物が建てられなかったり、考えていなかった費用が必要になる場合があります。

また、土地に目星をつけてから住宅業者を探すと、その間に他の人が狙っていた土地を購入してしまう恐れがあるからです。

土地を選ぶ際には、情報収集だけではなく、実際に土地の周りを散策してみましょう。

通勤や買い物に便利な立地かどうかなど、住んでみたときの様子をできるだけ具体的にイメージして考えることが大切です。

写真などで見るだけではなく、実際に周辺を歩くことで、車の通りや自然の多さなどがわかります。

自分たちで土地を見つけられない場合は、住宅業者に依頼すれば、ご要望に近い土地を紹介してもらえることも多いです。イシカワでは土地のご紹介も対応していますので、「どこのエリアにしようか悩んでいる」という方は、お気軽にご相談ください。

土地の選定まで進んだら敷地調査(地盤調査)を行います。

土地に対して希望の建物を建てられるかどうかを点検する、重要な工程です。

敷地調査とは、建物の周辺状況や建築基準法から、理想の家づくりができるかどうかをチェックします。

建物は、以下の条件によって、建築基準法の制限が異なるため、専門家でなければ判断はできません。

・敷地の用途地域

・目の前の道路幅

・土地の形状

あとは、日照の影響や電気やガス、水道の引き込み方法についても調査を行います。

イシカワでは敷地調査を行い土地に合った設計を行うので、どのような土地でも自由度が高く、耐震性の高い安全な住宅を建築できます。

敷地調査で建てられる家について把握できたら、具体的なプランや間取りを考えていきます。

これまで考えてきた家のイメージは「日当たりを良くしたい」「収納が沢山ほしい」などのざっくりとしたイメージかと思います。ここのステップでは、より具体的に、どのような間取りでどのような家具やインテリア、設備を取り入れていくかを検討していくのです。

例えば、「自然素材でできたアクセントをリビングの位置に利用したい」といったように、住まいをつくるうえでこだわりがある場合は、最低でもこのタイミングまでに要望を伝えます。

具体的な内容が浮かばない場合は、イメージに近い写真をいくつか集めて、施工会社に提出しましょう。

イメージの写真どおりにするには、どのような設備やどのような間取りが適しているか、施工会社から提案してくれます。

また、敷地調査によって、理想どおりの家づくりが難しいとなった場合にも、この段階で代替案を話し合います。

このときに大事なのは、優先すべき順番を決めておくことです。

調査によって理想どおりの家づくりが難しい場合は、何かを変更させなければいけません。

例えば、3階建てが難しい場合に、以下のような内容を検討します。

とにかく部屋数が欲しい場合…2階建てにして部屋数を増やす。しかし、部屋数は理想どおりではあるものの、一部屋あたりの広さは狭くなる

部屋数よりも一部屋あたりの広さが欲しい場合…3階部分をそのまま削り、部屋数はそのままにする

上記の場合「広さ」と「部屋数」どちらを優先にするべきかで変更内容が変わります。自分たちが大切にしたい項目が明確になっていると、スムーズに希望を伝えられるでしょう。

土地や住宅業者が決まったら、住宅ローンの事前審査を申し込みます。

事前審査は、以下の内容がわかります。

そもそも住宅ローンを組めるのか

住宅ローンをいくらまで借入できるのか

あくまで事前審査なので、事前審査を通過したからといって本契約に進まなければいけないわけではありません。

また、事前審査に通過しても、本審査で落ちてしまうケースもあります。

事前審査は場合によって異なりますが、1週間程度で結果が出ます。

住宅ローンの事前審査に通過したら、土地の不動産売買契約を結びます。

重要事項説明書の説明を書面と口頭で受けるので、内容に問題ないと判断できたら契約を締結しましょう。

また、土地の売主に買い付け申込書を提出します。

このときに売買価格の5%~10%の手付金が必要になるので、自己資金を用意しておきましょう。

その他、仲介手数料や登記費用、印紙代も必要になるので、自己資金ゼロの状態ではこれ以上先に進むのは難しいと考えてください。

プランや間取りを決定したら、見積書を確定させます。

見積書は必ず確認するべき部分ですが、初めて見積書を見る場合、すべてを理解するのは難しいでしょう。

その理由は、見積書は標準仕様が定まっていないからです。

そのため、見積りに関連する書類は、施工会社と同席の上で、必ず一つひとつ詳細を説明してもらうようにしましょう。

また、自身で見積書を確認する際は、以下の3つに分けるとわかりやすいです。

・建築本体工事

・付帯工事

・経費

建築本体工事とは、名前のとおり家そのものを作るための価格です。

「家そのもの」に含まれるのは、以下の部分になります。

・基礎

・断熱

・壁

・屋根

・窓

・内装

・キッチン

・トイレ

・浴室

また、人件費なども建築本体工事に含まれます。

付帯工事は、建築本体以外の、建物に付帯した工事費用です。

含まれる内容は、主に以下のものになります。

・屋外給排水工事

・ガス工事

・地盤改良工事

・太陽光発電工事

・照明工事

・空調工事

業者によっては「その他工事」として追加で見積書に記入するケースもあります。

経費は、住宅業者の設計料などです。

例えば、設計士への設計外注費、工事監督への人件費などが含まれます。

もし少しでも不安に感じる部分があれば、積極的に質問するようにしてください。

見積書を確認したら、住宅業者と工事請負契約を行います。

一般的に「契約」というものは、契約書がなくても成立するとされていますが、建設業については建設業法19条で以下のように定められています。

(建設工事の請負契約の内容)

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

今は、建設業法の改正やデジタル改革関連法の成立により、工事請負契約をオンラインで締結することが可能になりました。さらに2021年5月のデジタル改革関連法の成立をきっかけとして、建設業界における契約手続きの電子化の動きがますます強まっています。

引用元:建設業法 | e-Gov法令検索

また、契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に行うと定められています。

これらの条件を守っていない住宅業者の場合は、締結を見送った方が良いでしょう。

また、工事請負契約には、行う業務以外に、トラブルが発生した際のルールを決めておく目的もあります。

例えば、以下のような事項です。

契約不適合責任の期間

損害賠償責任の発生要件・上限額

契約解除の要件・手続

訴訟を提起する裁判所についての合意(合意管轄)

これらのルールを定めておかないと、実際にトラブルが発生した際に住宅業者にとって有利な内容になってしまう可能性があります。

その他、建築請負契約書において確認しておくべき事項は、以下のとおりです。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

引用元:建設業法 | e-Gov法令検索

これらは、建築請負契約書で必ず記載が必要な部分なので、作成された書類にしっかり記載されているかどうか確認しておきましょう。

土地の不動産売買契約と建物の建築工事請負契約を結んだら、住宅ローンの本審査を行います。金利は、金融機関によっていくつかのプランがあります。

また、金利だけではなく生命保険の内容も検討しておくと良いでしょう。

住宅ローンに申し込む際に、一般的には「団信(団体信用生命保険の略)申込書」の提出が必要です。団信は、住宅ローンを契約する際に加入する生命保険の一種ですが、民間金融機関で住宅ローンを借り入れする場合、死亡・高度障害を保障する一般団信の保険料については金融機関が負担していますので、ローン利用者の保険料負担はありません。

無事に住宅ローンの本審査が通ったら、自己資金やローンを使って土地の代金を支払い、さらに所有権移転登記も行って、やっと所有者が買主になります。

所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が移ったことを明確にするため、法務局が管理する公の帳簿に反映させる手続きです。

所有権移転登記を行っておかないと、第三者から権利を主張されるなどのトラブルになる可能性があるので、必ず行わなければいけません。

所有権移転登記を行うには、主に以下の各種費用がかかります。

登録免許税

必要書類の準備にかかる費用

司法書士への依頼費用

また、現時点では、所有権移転登記だけですが、注文住宅を建てたときには、所有権保存登記が必要になります。

新築の建物は登記が保存されていない状態なので、新築した建物の内容を登記しておかなければいけないのです。

これを「表題登記」といいます。

そして、表題登記が完了した後、その建物の所有者が誰かを明確にするために行われるのが、所有権保存登記です。

住宅ローンの審査が通ったら、<着工前に建築確認申請を行わなければいけません。

建築確認申請とは、建物の建設工事に着工する前に、都道府県や市などの担当課に必要書類を提出し、建築確認の手続きの申込をすることです。

建築確認とは、建物の設計や敷地配置などの計画が建築基準に適合しているかを、都道府県または市町村の建築主事や指定確認検査機関が確認する手続きになります。

一般的には、住宅業者が代行して手続きを行います。

建築確認申請が完了したら、着工前最終確認を行ってから、着工します。

「最終」と名前のとおり、これまで行ってきた内容の最終的な打ち合わせです。

ここでの確認が完了すると、後からの変更は行えません。

基本的には、間取りや内装等を、図面を見ながら確認します。

家の配置から外装、平面や立面、断面図など細かくびっしり掲載されているので、しっかりと確認していきましょう。

まれに住宅業者の細かなミスが発生するケースもあるので、細かい部分まで確認してください。

もし間違いに気付かないで判を押してしまうと、その条件で了承したことになってしまうので気を付けましょう。

また、着工前最終確認では、顔合わせがあるかどうかも注意点です。

どのような人が家づくりに携わっているのかを知ることで、安心感が生まれます。

イシカワでは、営業・工務担当との顔合わせも兼ねているので、ご不明な点や素朴な疑問なども、その場でご相談できます。

着工前最終確認が終わったら、すぐに着工ではありません。

着工前には、地鎮祭が行われます。

地鎮祭とは、土地の神様を祀り、安全を祈る儀式です。

ただし、地鎮祭は絶対にやらなければいけない決まりではありません。

地域や希望によって行われない場合もあります。

宗教的な儀式に意味を感じないのであれば、無理に行う必要はありません。

また、地鎮祭にも費用がかかるので、費用を抑えたい場合には、地鎮祭を行わないという選択を検討しても良いでしょう。

地鎮祭が完了したら、いよいよ新築工事に着工します。

着工前は騒音などを配慮して近隣に挨拶を行いますが、基本的には住宅業者の現場監督が行ってくれます。

着工の流れについてには、以下のとおりです。

1.基礎工事

2.建方・上棟式

3.外壁・屋根・サッシ・電気コンセント・断熱・床下地などの仕上げ工事

4.クロス・床フローリング・タイル貼り、造作・建具工事など内装仕上げ工事

5.足場外し、照明工事、その他設備の施工、外構工事

これらの工程は、間取りなどによっても異なりますが、約3カ月~半年の期間がかかります。

ある程度建物が完成したら、住宅会社の担当者や監督立ち合いのもと、家の細部まで確認を行います。

例えば、以下のような部分の確認です。

・水回りが作動するか

・電気が作動するか

・壁や床に傷や汚れはないか

・ドアの開閉に問題はないか

万が一傷や汚れがあったり、動作に不具合があったりする場合は、修理してもらいましょう。

引き渡し後の修理は費用が発生するので、現場打合せの時点で不備がないか確認しておく必要があります。

現場打合せで修理部分を確認したら、新築の完成です。

代金を支払い、手続きに必要な書類にサインなどをしたら引き渡し完了になります。

引き渡し手続きに必要なものは、住宅業者の担当に確認しておいてください。

このときに、使用方法や定期メンテナンスの説明を受けるので、後々トラブルにならないように確認しておきましょう。また設備に関連する保証書がある場合は、この段階までに忘れずに受け取るようにしてください。

また、引き渡し後の引っ越しについてですが、一般的なスケジュールとしては引き渡し日から1~2週間後に行われます。

引き渡し当日に引っ越しを行うことも無理ではありませんが、かなり慌ただしくなるので、余裕を入居できるよう準備しておきましょう。

注文住宅の家づくりは、準備期間も含めると、かなり長い期間になります。

入居まで時間がかかるうえ、さらに細かい確認なども必要になるため、面倒に感じる部分もあるかもしれません。

しかし、細かい確認をしておかなければ理想としている家と異なるものになってしまう恐れがあるので、一つひとつをしっかり行ってください。

たくさんの工程と確認事項がありますが、イシカワでは担当者がしっかりサポートいたしますので、すべて安心してお任せください。施主様になるべく負担なく家づくりをしていただくことができます。

また、長く付き合える住宅業者を選ぶこともとても重要です。

お互いに信頼しあえるパートナーのような関係が理想なので、コミュニケーションをとれる場には積極的に参加しましょう。

イシカワでは、お客様との信頼関係を大事にしております。

年間1,000棟を新築するイシカワに、はじめての家づくりから土地探しまで、ぜひお気軽にご相談ください。

イシカワの「はじめての家づくり応援フェア」はこちら>

断熱や耐震など、最新の家づくりに役立つ知識をお届けします。みなさまの家づくりの参考にぜひご覧ください。