全館空調は普通のエアコンより高い?電気代を実例でご紹介!

2023.04.30

家づくりの知識

2023.07.31

東日本大震災や熊本地震などの大きな震災が相次ぎ、これまで以上に家づくりで「耐震性」が注目されるようになりました。

南海トラフ沿いでは、30年以内に巨大地震が起こる確率は70%(※)とも言われており、住まいづくりにおいて、地震対策を行うことは必須条件とも言えるでしょう。

では「地震に強い家」とはどのような家なのか、具体的にご存じでしょうか。

本記事では「地震に強い家」について、工法や構造・形などを具体的にあげながら解説します。後半ではハウスメーカーの選び方もご紹介しますので、併せてぜひお役立てください。

※参考:南海トラフ地震関連解説情報について -最近の南海トラフ周辺の地殻活動-|国土交通省

この記事の目次

「地震に強い家」とは、地震発生時にその影響を最小化する能力を備えた住宅を指します。しかし、この抗震能力をどのように実現するのか、重要なのは3つの基本指標を理解することです。

地震に強い家づくりで着目すべき点は、次の3つです。

1. 耐震性:これは家の基本となる構造の強度に関連し、地震の揺れに直接耐える能力を意味します。このためには、建物自体の構造や形状、使用される建材や工法が重要になります。

2. 制震技術:制震は、地震のエネルギーを効果的に吸収し、建物の揺れを最小限に抑える技術です。制震装置を用いることで、地震の力を分散させ、建物へのダメージを軽減します。

3. 免震機能:免震は、建物と地盤の間に免震装置を設置することで、地震の揺れが建物に直接伝わるのを防ぐ技術です。これにより、地震の影響を受けにくい構造を実現します。

つまり、これら3つの要素に関して、一定の条件を満たした家は「地震に強い家」と言えます。

地震の多い日本で家づくりをする場合は、大規模な地震が発生しても耐えられる構造設計と技術を用いることが重要です。

まずは、地震に強い家づくりで重要な「耐震性」に関して、構造や形、工法など詳しく解説します。

耐震性とは、建物が地震の揺れに対してどれくらい耐えられる強度があるか、その性質や度合いのことです。耐震性が高い住宅ほど、強い地震の揺れにさらされても、倒壊・破損しにくくなります。

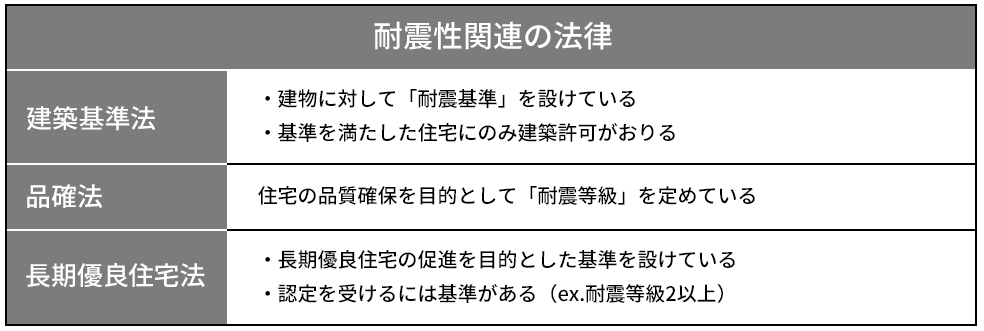

現在日本では、地震に対する耐震性を高めるための法律をいくつか定めています。それは、以下の3つです。

ただし、「品確法」と「長期優良住宅法」に関しては、基準を満たしていなくても住宅建築は可能です。

その点を踏まえたうえで、ご依頼先のハウスメーカーや住宅業者が耐震等級・長期優良住宅の基準を満たした住宅を建てることができるのか、申請などができるか、などを確認しましょう。

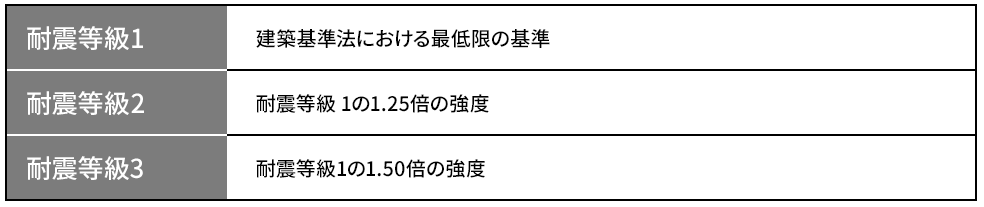

耐震等級とは、先ほどご紹介した「品確法」に沿って制定されている、地震に対する建物の強度を示す指標です。

建物の耐震性能によって、3つのランクに分かれている点が特徴です。

等級のランクが高い(数字が大きい)ほど、下記の特徴がある建物と言えます。

・地震に対する抵抗力がある

・地震で建物が崩壊しない

・地震に対して構造躯体(※)が倒壊・崩壊しにくい

※建物を支える骨組み部分のこと

以下では、それぞれの耐震等級のランクごとの特徴を解説します。

耐震等級1とは、現行の建築基準法レベルで最低限の耐震性を満たした建物であることを示します。

具体的には、下記程度の耐震性です。

・震度6強から7程度の地震でも、一度は耐えられ、すぐに倒壊や崩壊はしない

・震度5程度の地震では、すぐに住宅は損傷しない

震度6強から7程度の地震に対しては、すぐに倒壊・崩壊しない程度の耐震性がありますが、建物自体は損傷を受けるので、場合によっては建て替えが必要なレベルの被害が発生する可能性もあります。

耐震等級2とは、耐震等級1で想定される地震の1.25倍の地震が起きても、すぐに建物が倒壊・崩壊しない程度の耐震性をもつことを示します。

具体的には、下記程度の耐震性です。

・災害時の避難先として指定されるような、学校や病院などの公共施設と同じ

・震度6から7程度の地震があっても、軽度の補修を行えばその後も長く住み続けられる

耐震等級2を満たせば、大地震が起きても建物にダメージが少なく、軽度の補修を行えば地震後も住めるでしょう。「長期優良住宅」に選ばれるうえでも、耐震等級2は必須条件です。

耐震等級3は最も高い耐震等級ランクです。耐震等級1の1.5倍の地震が起きても、すぐに建物が倒壊や崩壊しない程度の耐震性と考えられています。

具体的には、下記程度の耐震性です。

・災害発生時に救護支援や復興拠点となる消防署や警察署と同程度の耐震性能

・震度6から7の地震が起きても、軽い補修程度で住み続けられる

この等級は震度6から7の地震が起きても建物にダメージが少なく、地震後も住むことができると言えます。

2016年に起きた震度7の熊本地震では、耐震等級3の木造住宅の倒壊はゼロで、そのうち80%以上の建物が無被害という結果でした。

一方で耐震等級1〜2の住宅では、倒壊など多くの被害が発生し、今までの想定を超える被害が発生したと言われています。

イシカワでは、最高ランクの耐震等級3を標準仕様とし、耐震性の高い家づくりを進めています。

2011年東日本大震災の際、多くの木造住宅が津波によって倒壊・半壊するなか、宮城県名取市にあるイシカワの家は倒壊を免れました。この事実は高く注目され、震源域に近い福島県内の住宅でもその例は報告されています。

今後、地震に対する安全性の高い家づくりを進めるのであれば、「耐震等級3」を検討することをおすすめします。

地震に強い家づくりのために行われる地震対策は、「耐震」「免震」「制震」の3種類の工法に分かれます。

・耐震:地震の揺れに耐える

・免震:地震の揺れを吸収する

・制震:地震の揺れを逃がす

以下では、それぞれの工法を用いた住宅構造について、特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。

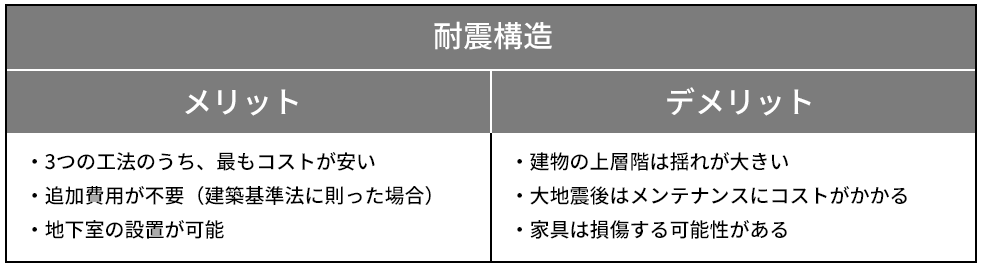

耐震(たいしん)構造とは、大きな地震の揺れに耐えるために、建物そのものを強化する構造のことです。

例えば、建物が揺れても壊れないよう、壁に筋交い(建物の耐震性を高める斜め方向の部材)を入れて補強します。

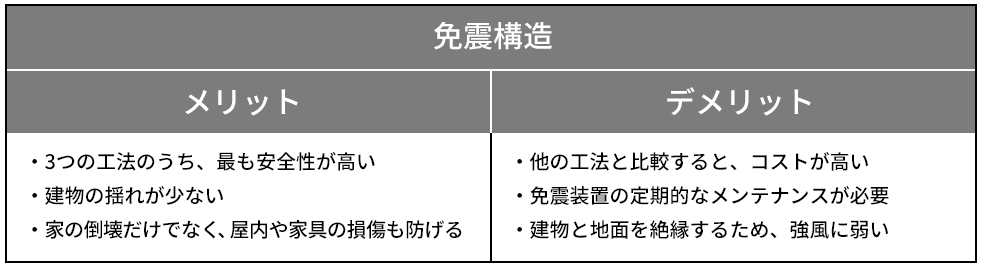

免震(めんしん)構造とは、地面の揺れが建物に直接伝わらないように、建物の底と基礎の間に、免震装置を挟む工法です。

例えば、免震装置としてダンパーや積層ゴムなどの部材を用いることで、地震が起きた際の揺れを吸収できます。

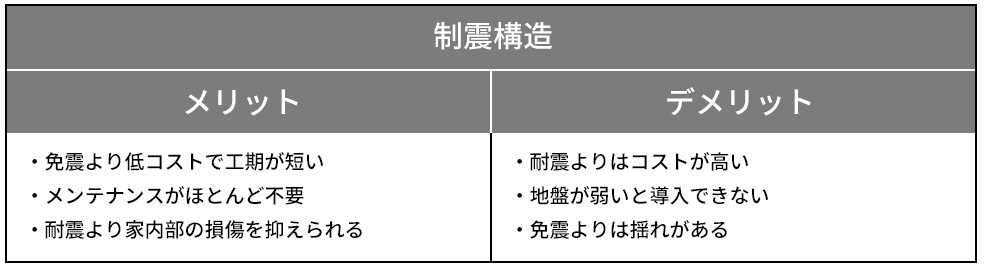

制震(せいしん)構造とは、地震の揺れを吸収する装置が備えられている工法のことです。

例えば、錘(おもり)やダンバーのような地震の揺れを吸収する装置が壁の内部に備えられています。

揺れによって建物に生じた歪みを、その制震材が吸収するため、強い地震があっても、倒壊や家の中のさまざまな損傷を抑えることが可能です。

耐震等級を高めるためには、以下の3つの観点が重要です。

・建物を軽い仕様にする

・耐力壁を増やす

・床の耐震性を上げる

これら3つの観点から設計することで、耐震等級の高い安全な住宅を建築することが可能です。

耐震等級を高くするための1つ目の観点は、構造の軽量化にあります。

軽量な建物は、地震発生時の揺れを効果的に吸収しやすく、その結果、揺れによるダメージを軽減できます。

一方で、重い建物は地震の揺れを大きく受け止めるため、損傷のリスクが高まります。

このため、建材選びや構造設計において、軽量化を意識することが、地震に強い家づくりの鍵となります。

軽い仕様の建物は、地震の際にその力をより効率的に分散させ、安全性を高めることができるのです。

耐震等級を高くするための1つ目の観点は、耐久壁を増加することです。

耐力壁とは、地震や強風による横からの力に対して抵抗し、建物を支える役割を持つ壁のことです。

これらの壁を多く設置することで、建物全体の耐震性が向上します。

耐力壁は、建物が受ける力を効果的に分散させ、構造の安定性を保つために重要です。

そのため、耐震等級を高めたい場合には、耐力壁の量や配置に特に注意を払う必要があります。

適切な耐力壁の設計と配置により、地震時の建物の揺れを大幅に軽減し、安全性を確保することが可能です。

耐震等級を高くするための2つ目の観点は、床の耐震性を上げることです。

建物の壁がいくら頑丈であっても、その土台となる床が弱ければ、地震の際の揺れに耐え切れません。

床の耐震性を高めることで、建物全体の揺れを効果的に抑制し、破損や崩壊のリスクを軽減できます。

床の構造を強化することは、地震の力を分散させ、建物を安定させる重要な手段の一つです。

地震に強い家の特徴としては、以下の5つがあげられます。

1. 地盤が強い

2. 基礎が丈夫

3. 建物が低い

4. 間取りがシンプル

5. 地震に強い工法

以下で、それぞれの特徴を詳しく解説します。

家そのものの耐震性も大切ですが、どのような土地に家が建設されているかも重要なポイントです。

そもそも地盤が弱い土地だと、大きな地震があった際に地盤沈下による家の傾きや基礎・外壁のひび割れなどが起こりやすくなります。

地盤調査をした結果、軟弱な地盤と判明したら、地盤改良工事が必要になります。このような余計な出費を避けるためにも、家づくりの初期段階で、地盤の強い土地を選ぶことが重要です。

イシカワでは「家を建てる前」に、敷地の地盤調査(全棟地盤調査)を行なっています。

家づくりの過程において、早い段階で地盤の強い土地を選ぶことで、施主様は余計な費用をかけずに、安心・安全なマイホームを手に入れられます。

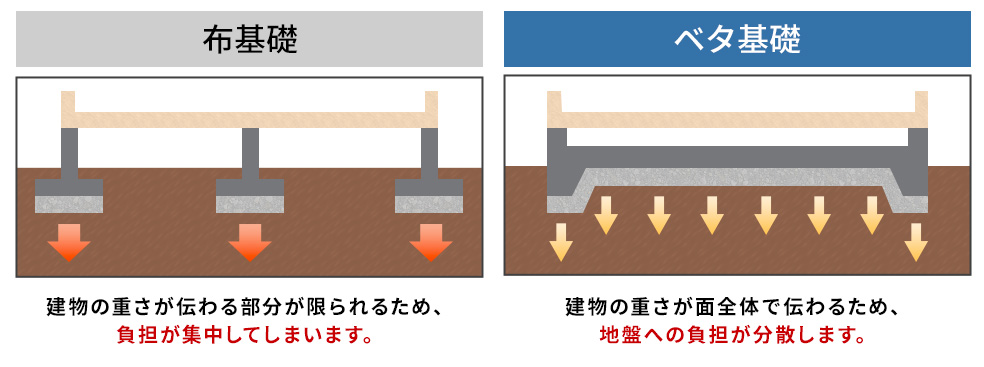

家づくりの基礎となる土台には、主に「ベタ基礎」と「布基礎」の2種類があります。

ベタ基礎は、立ち上がっている家の下の部分と床一面に、鉄筋コンクリートを入れ、底面全体で家を支える構造です。

土台以外の床下もコンクリートで一体化するため、地盤に均一に力がかかり、不同沈下が起きにくくなっています。コストが少し高くなりますが、高い耐震性をもつ点が特徴的です。

布基礎は、ベタ基礎のような面ではなく、点で家を支える構造です。ベタ基礎よりコストは低い傾向にありますが、耐震性は劣ります。

イシカワでは前者の「ベタ基礎」を採用しており、強固な基礎構造で建物本来の強度を発揮している点が強みです。

基礎幅は120mmが一般的ですが、イシカワでは150mmにすることで、より強固な基礎を実現しています。

ビルのような高い建物で地震に遭遇すると、上の階ほど揺れが大きかったという経験がある方もいるのではないでしょうか。

一般的に、高さのある建物ほど、揺れの影響を受けやすくなっています。したがって、建物の高さが低い家の方が、耐震性も高くなります。

例えば一般的に、「平屋」の建物は高さが低い分、複層階住宅と比較すると地震による揺れが低い傾向にあります。また、3階建てよりも2階建ての方が、揺れの影響を受けにくい造りとなります。

建物が低いことは、地震だけでなく、台風の「風圧」にも強いというメリットがあります。平屋の重さは2階部分がなく軽量なため、下から吹き上げる風への抵抗も少ないことがその理由です。

もちろん建物の強度を決めるのは、建物の高さだけではありません。地盤や建物の構造によっても強度が変わると理解しておきましょう。

建物の間取りが正方形や長方形といった、シンプルな形の方が、力が分散されやすいため、耐震性は高くなります。

逆に、家の形が複雑になるほど、地震のエネルギーを受けやすくなります。

例えば、L字やコの字、1階部分の一部がカーポートで壁がない形状の家などは、倒壊リスクが高い形状です。

また、空間を最大限に活かそうと、広いリビングを設けたり、部屋と部屋に仕切りのないオープンな間取りにすると、家の強度を高めるうえで重要な柱を減らさなければなりません。

必要な箇所に必要な柱がないと、十分な耐震性を担保できない点に注意して、間取りを決めることが大切です。

このように一定以上の耐震基準を満たしていても、建物の形によって倒壊リスクは変わることがあります。

家を建てる際には、工法に関しても正しい知識が必要です。それぞれ特徴やメリット、デメリットは異なります。

ご自身の優先順位やご予算などに合わせて、ご希望の工法を導入しているハウスメーカーを選びましょう。

住宅をつくる工法は主に、以下の3種類です。

・木造

・鉄骨(S)造

・鉄筋コンクリート(RC)造

以下では、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

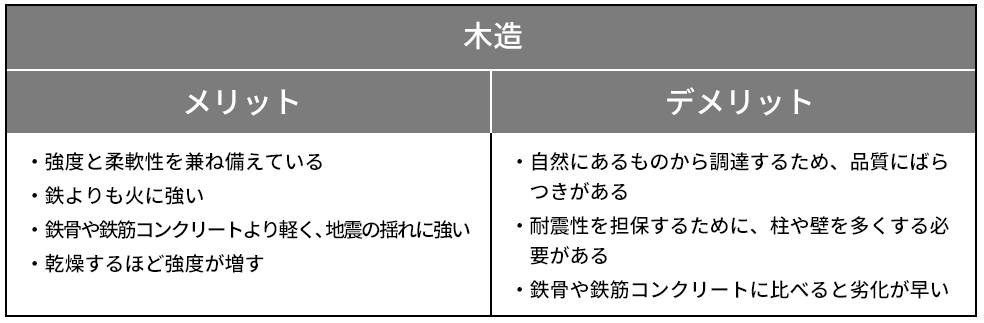

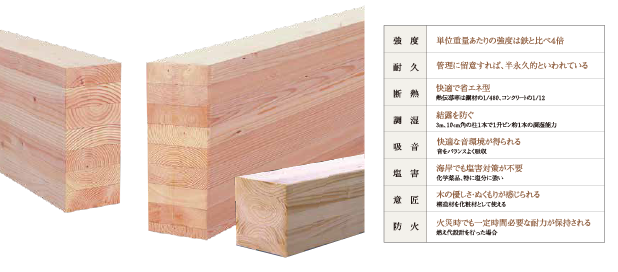

木造では、土台や壁、柱などの家の構造体に木材を用いる点が特徴です。

昔から、日本の住宅は木造で建てられており、現在も国内の一戸建ての約9割以上(※)は木造と言われています。

地震のエネルギーを「材質のしなり」によって吸収し、建物の揺れを少なくする点が特徴的です。

木造と一言で言っても、その工法は様々です。主な工法は、次の3つが挙げられます。

・木造軸組工法(在来工法):柱や梁、筋交いなどの木材で骨組みを作る工法

・木造枠組壁工法(2×4工法と2×6工法):枠材に面材を接合して面構造を作り、その壁面を組み合わせる工法

・木質パネル工法(プレハブ工法):工場で作成した床と壁、天井パネルを現場で接合し、組み立てる工法

※参考:平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果の概要|総務省統計局

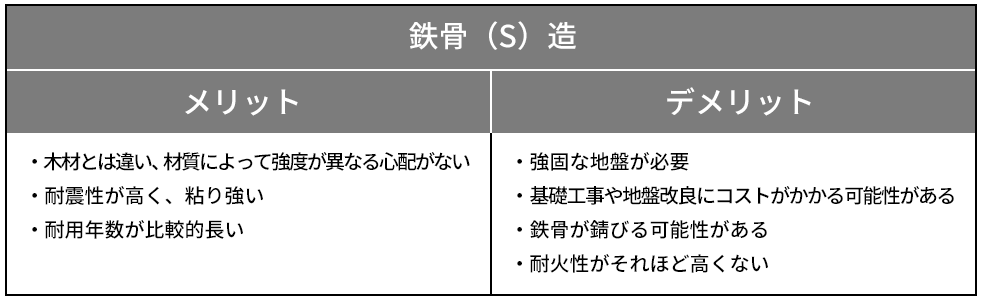

鉄骨(S)造は、柱や梁などを鋼材で造る工法です。鉄や鋼の「ねばり」によって、地震に耐える構造となっています。鉄骨を木造と同様に、しならせ、変形させることで、地震のエネルギーを吸収させて、耐震性を高める点が特徴です。

鉄骨造には、複数の工法があります。代表的なものは以下の2種類です。

・軽量鉄骨軸組工法:柱や梁に軽量かつ強度のある軽量鉄骨を使用し、筋交いで補強する工法

・重量鉄骨ラーメン工法:部材を工場でつくり、その鉄骨の枠を使った工法。ラーメンはドイツ語で「枠」を意味します

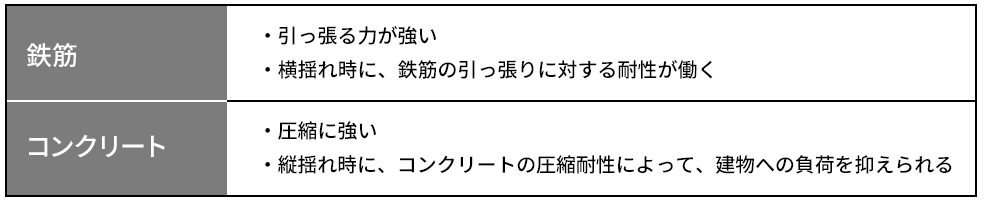

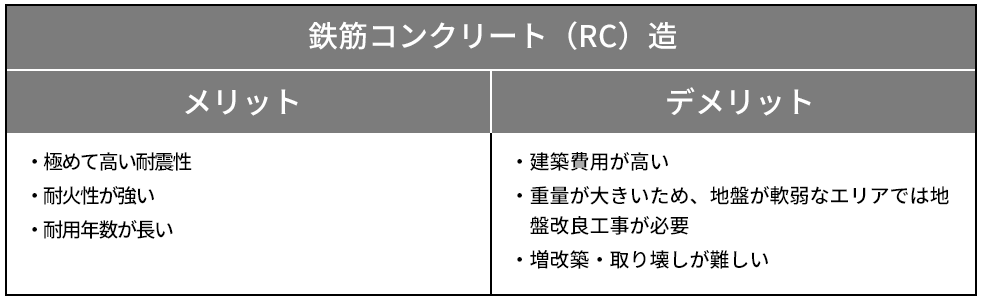

鉄筋コンクリート(RC)造は、引っ張り力のある鉄筋と強度のあるコンクリートを組み合わせることで、強い耐震性を実現しています。

鉄筋コンクリート(RC)造の工法の種類は以下の2つ。どちらの工法も、耐震性や耐火性、遮音性が高い点が特徴的です。

・ラーメン工法:柱や梁でラーメン(枠)を作り、建物を支える構造

・壁式工法:壁で建物を支える構造

「木造」「鉄骨(S)造」「鉄筋コンクリート(RC)造」以外にも、ハウスメーカー各社でオリジナルの工法を導入しています。

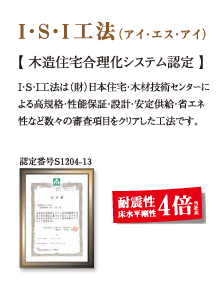

イシカワでは木造での家づくりを基本とし、「スーパープロテクト工法(特殊金物接合構造)」と「スーパーホライゾン工法(床面一体化構造)」を組み合わせた独自工法、「I・S・I工法(アイ・エス・アイ)」を採用。

強さと優しさを両立させた木の家づくりを実現させています。

木造住宅というと、どうしても「強度が鉄骨や鉄筋コンクリートに比べると劣るのでは?」と思われがちです。

しかし、イシカワが使用する木材は、無垢材の約1.5倍の強度を誇る「エンジニアードウッド(EW)」という、強度特性が計算・評価・保証されている木材製品を採用しています。

また、エコロジーな家づくりができることも、イシカワの工法の強みです。

もし地盤改良工事が必要になった場合には、天然材料である木材を用いたエコロジーな地盤改良工事「環境パイル工法」を採用しています。

当工法なら、1棟あたり約10トンのCO2を削減でき、環境負荷の軽減も可能です。

イシカワの独自工法は、パンフレットでより詳しく解説しています。

\イシカワの家づくりをもっと知りたい方はコチラ/

カタログ・資料を請求する(無料)

地震に強い家を建てる際には、下記のポイントを考慮する必要があります。

・ビルトインガレージは作らない

・大きな吹き抜けに気をつける

・後からの増改築は慎重に行う

・地盤の柔らかい場所に立てない

・窓の数、大きさを考慮する

これらのポイントを踏まえ、安全で快適な住まいを実現しましょう。

ビルトインガレージは、家の一部として車庫を内蔵する設計を指します。

この構造は便利で魅力的に見えますが、耐震性の観点からはいくつかの懸念があります。

ビルトインガレージの存在は、建物の構造的な連続性を損ね、特に地震時において弱点となり得るでしょう。

ガレージ部分は、しばしば他の居住スペースよりも開放的で支持構造が少ないため、地震の力に対して脆弱になりがちです。

そのため、地震に強い家を目指す場合、ビルトインガレージの設計を避け、車を収納するための別途の構造を検討することが推奨されます。

これにより、建物全体の耐震性を高めることができます。

大きな吹き抜けは、開放感を提供し、家の美観を高めますが、耐震性においては注意が必要です。

吹き抜けのある家は、構造上の壁が少なくなりがちで、それによって地震時の建物の安定性が損なわれる可能性があるでしょう。

さらに、吹き抜けは光熱費の増加や、二階の利用可能なスペースの減少という問題も引き起こすことがあります。

これらの理由から、吹き抜けを設計に取り入れる際には、その影響を十分に検討し、耐震性だけでなく、エネルギー効率や空間利用の観点からも、最適な解決策を見つけることが重要です。

吹き抜けを導入する場合は、これらの課題に対処しつつ、安全性と機能性を両立させる設計が必要になります。

地震に強い家を維持するため、増改築は慎重に計画する必要があります。

特に、建物の境界部分は、新旧の構造が接合する箇所であり、地震時の損壊リスクが最も高いとされています。

増改築によって、元々の設計になかった負荷が加わると、この接合部が弱点となり、地震の揺れによって建物が損壊する恐れがあるでしょう。

そのため、後からの増改築を検討する際には、耐震性を考慮した設計を徹底し、特に接合部の強化に注意を払う必要があります。

安全な増改築を行うためには、専門家と十分に相談し、耐震診断を実施することが推奨されます。

地震に強い家を建てる際、選ぶ土地の地盤の質は非常に重要です。

柔らかい地盤は、大きな地震が起こった時に建物の重さに耐えきれず、沈下や傾斜などの問題を引き起こす恐れがあります。

そのため、家を建てる前には、「その土地が地震に強い土地なのか」をしっかりと確認することが肝要です。

地盤がしっかりとしている場所を選ぶことにより、地震による被害のリスクを大幅に減少させることができます。

地震に強い家を建てたいのであれば、建物自体の耐震性能だけでなく、土地選びにおける地盤の強度も重要な検討事項となります。

地震に強い家を建てる際には、窓の数や大きさも重要な考慮事項です。

窓が多く大きい建物は、光と風をたくさん取り入れることができる一方で、壁の面積が相対的に少なくなります。

壁の面積が少ないということは、それだけ耐力壁が減ることを意味し、建物全体の耐震性が低下する原因となります。

特に大規模な地震の際には、建物の構造的な強度が重要となるため、窓の配置やサイズを慎重に計画することが求められます。

したがって、窓を設計する際には、自然光や通風の利点と、耐震性を適切にバランスさせる必要があります。

地震に強い家づくりができるハウスメーカー選びで、比較・検討すべきポイントはどこなのでしょうか。

以下では最低限押さえておきたい、次の2つのポイントを解説します。

・ポイント1.構造計算を行っているか?

・ポイント2.耐震等級3以上か?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

構造計算とは、建物が以下のような重さ・力を受けたとき、建物がどう変形し、どう応力が生まれるかを計算することで、安全性を確かめることです。

・建物そのものの重さ

・積雪時の重さ

・人や家具があるときの重さ

・地震で受ける力

・風圧の力

構造計算では、これらの荷重を全て数値で算出します。

ただし、この構造計算は、すべての建築で必須ではありません。

例えば木造の建物の場合は、次のいずれかに該当する場合、構造計算が義務化されています。

・地階を含む階数が3以上

・延べ面積が500㎡超

・高さが13m超

・軒の高さが9m超

逆に言うと、面積規模で500㎡以下、木造の2階建て以下の建物については、構造計算が法律で義務化されてないことを意味します。

そのため、実際に構造計算を行う住宅業者は10%程度と言われています。

依頼先を選ぶ際には、どのような基準で構造計算を行っているか、あらかじめ確認することがポイントです。

イシカワではすべての住宅で構造計算を行っています。そのため、理論上でも裏付けを行った耐震性の高い注文住宅を建てることが可能です。

耐震等級については、先ほどご説明した通り、次の3つがあります。

震度6以上の地震が発生しても、家が倒壊せず、修繕なども軽微で済むのは「耐震等級3」になります。

イシカワの家は、標準仕様で最高等級の「耐震等級3」です。過去に施工した住宅のうち、地震で倒壊した家はいまのところ報告されていません。

もちろん最低限の基準は「耐震等級1」ですが、本当に安心して暮らせる家を建てる場合には、耐震等級3の家づくりができるかどうかを確認しましょう。

地震に強い家の特徴は、以下のポイントが重要です。

・地盤が強い

・基礎が強固

・建物が低い

・間取りがシンプル

・地震に強い工法を採用している

また、地震の際には「目には見えない部分の構造」も非常に重要です。表面的には把握しにくい部分だからこそ、性能について信頼できるハウスメーカーを選ぶ必要があります。

ハウスメーカーを選ぶ際には、

・構造計算を行うことができるか?

・最高等級の耐震等級3の強度で家づくりを行っているか?

を基準に比較・検討しましょう。

イシカワはすべての住宅で構造計算を行い、標準で最高等級の耐震等級3の強度で家づくりを行っています。

地震に強い家づくりに興味がある方は、ぜひカタログをご請求ください。

\イシカワの家づくりをもっと知りたい方はコチラ/

断熱や耐震など、最新の家づくりに役立つ知識をお届けします。みなさまの家づくりの参考にぜひご覧ください。