住宅の性能を表す評価項目の一つに「劣化対策等級」があります。

具体的に何を評価するのかご存知の方は少ないかもしれません。

この記事では、劣化対策等級の概要や等級ごとの違い、最高等級である等級3を取得するメリット・デメリットを解説します。

木造住宅の耐用年数(寿命)についても詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

劣化対策等級とは

劣化対策等級は「住宅性能表示制度」の表示基準の一つ。

建物の劣化対策がどれだけ施されているかを表します。

評価は設計段階と建築段階におこなわれ、その結果が「住宅性能評価書」として交付されます。

3段階の等級がある

劣化対策等級には等級1から等級3まであり、最も性能が高いとされるのが等級3です。

等級ごとの詳細は後述しますが、簡潔にまとめると以下の通りです。

| 等級3 | 75~90年程度、大規模な改修工事が不要となる劣化対策がされている |

| 等級2 | 50~60年程度、大規模な改修工事が不要となる劣化対策されている |

| 等級1 | 建築基準法で定める対策がされている |

等級の評価方法は構造によって異なる

評価方法は木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造で異なります。

木造の場合は腐食やシロアリ被害などを防ぐ対策が中心。

通気・換気のための工夫や、耐久性の高い木材が使われているかを評価します。

鉄筋コンクリート造や鉄骨造はサビによる劣化への対策が中心です。

サビを軽減するためのコンクリートの品質、腐食対策を評価します。

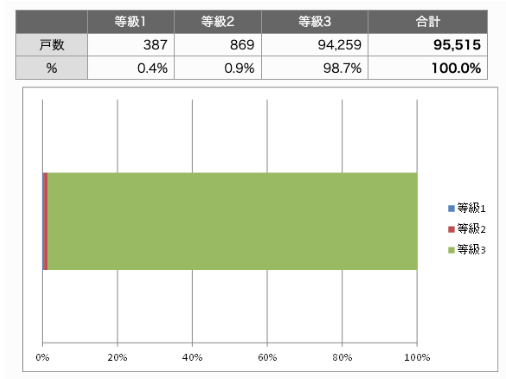

新築戸建の99%は劣化対策等級3

一般社団法人住宅性能評価・表示協会の公表データによると、新築戸建住宅のうち98.7%は劣化対策等級3。

等級1は0.4%、等級2は0.9%となっています。

現在、建てられている住宅のほとんどは、万全の劣化対策が施されていると言えるでしょう。

弊社トスケンホームで販売中の住宅についても、すべて劣化対策等級3を取得しています。

劣化対策等級の違い

劣化対策等級には等級1から等級3までの3段階があります。

このうち等級3は、長く安心して暮らせる「長期優良住宅」の認定に必要な条件です。

以下に3つの等級の違いをまとめました。

| 等級 | 基準 |

|---|---|

| 等級3 | 75~90年(3世代)程度、 大規模な改修工事が不要となる劣化対策がされている |

| 等級2 | 50~60年(2世代)程度、 大規模な改修工事が不要となる劣化対策がされている |

| 等級1 | 建築基準法で定める対策がされている |

以下の項目で詳しく見ていきましょう。

劣化対策等級1

劣化対策等級1は、建築基準法で定められた最低基準の対策が施されていることを示します。

構造部材等が法令の基準を満たしているかが評価対象です。

劣化対策等級2

劣化対策等級2は、50〜60年(親子2世代)程度、大規模な改修工事が不要な基準の劣化対策が施されていることを示します。

木造住宅の場合は木材の防腐・防蟻措置、土台・地盤・基礎などの構造部材が一定の基準を満たしていれば等級2です。

劣化対策等級3

劣化対策等級3は、75〜90年(親子3世代)程度、大規模な改修工事が不要な基準の劣化対策が施されていることを示します。

浴室と脱衣室の防水措置、地盤の防蟻措置、基礎の高さの確保など、8項目の基準に適合する必要があります。

劣化対策等級は高い方がいいの?

親子3世代にわたって大規模な改修工事が必要ないとされる劣化対策等級3。

住宅を買うなら等級3の物件を選びたいところです。

等級2と比較した場合の等級3のメリット・デメリットを簡潔にまとめました。

| 等級 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 等級3 | ・住宅ローン減税の優遇がある ・資産価値が高い | ・建築費が比較的高価 ・長期優良住宅の場合は 定期点検が必要 |

| 等級2 | ・建築費が比較的安価 | ・等級3より資産価値が劣る |

劣化対策等級3のメリット

劣化対策等級3は長期優良住宅の認定条件に含まれています。

長期優良住宅に認定されると、住宅ローン減税の借入限度額が3,000万円から5,000万円に拡大されます。

最大控除額も273万円から455万円になり、ローンを組んで住宅購入をする人にとって大きなメリットです。

将来的に住宅を売却する際に資産価値の高さを明確にできる点も長期優良住宅の強みと言えるでしょう。

劣化対策等級3のデメリット

劣化対策を多く施す分、等級3の住宅は等級2と比較して建築コストが高くなる可能性があります。

また、長期優良住宅の条件として定期的な点検・補修の計画が含まれています。

住み始めてからの定期点検は必須です。

金銭面での負担が変わることは覚えておきましょう。

木造住宅の耐用年数はどのくらい?

劣化対策とあわせて考えたいのが、木造住宅の耐用年数(寿命)です。

耐用年数には下記の3種類があります。

- 物理的耐用年数

- 法定耐用年数

- 経済的耐用年数

それぞれどう違うのか、以下で解説します。

物理的耐用年数は45〜60年

物理的耐用年数は、いわゆる寿命のこと。

木造住宅の物理的耐用年数は45〜60年とされていますが、物件によって異なります。

特に劣化対策等級3の場合「75〜90年程度、大規模な改修工事が不要」が基準となっており、物理的耐用年数は60年以上と考えていいでしょう。

また、2011年の早稲田大学理工学部教授による研究データでは、住宅の寿命は65年程度とされています。

住宅性能は年々進化しており、現在の新築はこれよりも長いと考えられます。

なお「家の寿命は30年」と聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤り。

30年は水回りなどの交換の目安です。

また、30年ほどで建て替えや取り壊しになる住宅が多いことから、広まった数字とも言われています。

法定耐用年数(減価償却用)は22年

法定耐用年数は、減価償却の計算に用いるための年数で、寿命とは無関係です。

また、構造によっても年数が異なります。

木造の場合は22年、鉄筋コンクリート造の場合は47年となっています。

経済的耐用年数(資産価値)は20年〜25年

不動産の資産価値を維持できる期間を表すのが経済的耐用年数です。

木造住宅の場合は20〜25年と言われています。

これは「築20年以内であれば市場価値が高い」ことを意味しています。

ただし老朽化や市場性にも左右されるため、必ず高く売れるとは限りません。

劣化対策等級の確認方法

物件の劣化対策等級を確認できる書類は2種類あります。

「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」です。

それぞれ取得できるタイミングや審査内容が異なります。

以下で詳しく解説します。

設計住宅性能評価書を確認する

設計住宅性能評価書は、設計段階で図面や計算書などを審査した評価書です。

設計住宅性能評価書を取得する場合は10万円ほどかかります。

建設住宅性能評価書は取得せず、設計住宅性能評価書のみを取得する住宅会社もあります。

建設住宅性能評価書を確認する

設計段階の評価通りに施工されているか評価するのが建設住宅性能評価書です。

建設時に原則4回の現場検査がおこなわれ、完成時にも審査があります。

建設住宅性能評価書を取得する場合の費用は20万円ほどです。

まとめ

劣化対策等級をはじめとする住宅性能は、住まいの寿命を左右する要素です。

マイホームは一生に一度の大事な買い物。

性能にこだわって、後悔のない選択をしていただければ幸いです。

弊社トスケンホームでは、最高性能の建売住宅を新潟県内で販売しています。

劣化対策等級3は当たり前、最長60年の保証をご用意しています。

物件情報は無料会員登録後に閲覧可能です。

Webサイトからぜひチェックしてみてください。